大田路 朗読公演「二十歳の原点」

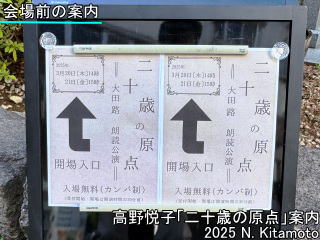

映画やテレビドラマ、舞台に出演してきた女優が自ら企画し「二十歳の原点」を朗読する公演が東京・新宿区の早稲田スコットホールギャラリーで開かれた。初日の2025年3月20日(木)に取材した。

映画やテレビドラマ、舞台に出演してきた女優が自ら企画し「二十歳の原点」を朗読する公演が東京・新宿区の早稲田スコットホールギャラリーで開かれた。初日の2025年3月20日(木)に取材した。

公演を開いたのは女優の大田路(おおた・みち)さん。東京都出身の30歳で、2016年に舞台でデビューし、その後は映画やテレビドラマ、ネットドラマをメインに活動している。最近ではNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』に音羽役で出演した。

会場の早稲田スコットホールギャラリーは1922年に完成した赤れんが造りの建物の南側、半地下にあるギャラリー。往時のれんががそのまま壁になっていてシックな雰囲気になっている。

タイトルは『大田路 朗読公演「二十歳の原点」』。

「1969年、高野悦子は20歳になった。苛烈さを増す学生運動。問い続ける、社会に、自分自身に。恋をする。一生懸命、生きる。一人の女性の半年間の日記」。入場無料でカンパ制となっていた。

大田さんのきっかけは23歳の時。デビューとなった舞台『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』の演出を手がけた冨樫森(とがし・しん)監督がさりげなく口にした言葉だった。

大田さんのきっかけは23歳の時。デビューとなった舞台『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』の演出を手がけた冨樫森(とがし・しん)監督がさりげなく口にした言葉だった。

「大田はちょっとこの女性に似てるところがあるかもしれないな…」。

冨樫監督から一冊の本を教えてもらった。高野悦子『二十歳の原点』だった。

初めて聞く「二十歳の原点」という名前…心に引っかかり、翌日には書店に行って買っていた。それが高野悦子との〝出会い〟となった。

むさぼるように読んだという。気になった文章のページは角を折っていた。

「読んでいくうちに感銘ではなく、すごく深いシンパシーをもつようになって…そういう感覚になったのは初めてだったんです」。大田さんはうなずきながら語る。

「わたしはひとりじゃないんだ、と思えた。それからはどこにいくにもどんな時でもカバンに忍ばせ、お守りのように携えていました。なんだか強くなったような気がするから」と当時の心境をSNSで記している。

当時まだ女優として駆け出したばかり…それでも“私がこの女性をやりたい”。

ただ映像化までとなると時代背景の問題もあるし人手や費用といった高い壁があった。しかし仲間・友人たちが映画プロデュースやイベント企画、舞台公演を手がけていくのを見ていくうちに、だんだんと大田さんも“自分でも公演という形ならきっとできるんじゃないか”と思えるようになってきた。

〝出会い〟から7年、周囲の協力や応援も得て念願だった自主公演の企画実現に初めて至ったとのことだ。

〝出会い〟から7年、周囲の協力や応援も得て念願だった自主公演の企画実現に初めて至ったとのことだ。

開演の午後2時に用意された20余りの客席が埋まった。ほとんどは20代から30代とみられ、男女半々くらい。「二十歳の原点」に関連するイベントで目立つ年配の参加者は自分だけだった。

大田さんが姿を現すとともに朗読が始まった。朗読と言えば定位置で読むスタイルが多いが、冒頭から意表を突いていた。

確かに「高野悦子さんの言葉を大切に扱うことと同じくらい、以前からわたしが感じていた「朗読」ってなんだろう。ということにもフォーカスを向けて挑戦します。結構、動きます!笑」と〝予告〟していたが…。

『二十歳の原点』から選んだ文章は、学生運動やアルバイトといった時系列を交えながらも、高野悦子が若い女性の心の内をストレートに表現したものがほとんど。

『二十歳の原点』から選んだ文章は、学生運動やアルバイトといった時系列を交えながらも、高野悦子が若い女性の心の内をストレートに表現したものがほとんど。

それを時に演じながら語っていく表現が新鮮だ。〝読み〟を踏まえながら、日記を書いている高野悦子…あるいは一人の若い女性の〝思い〟として伝える。女優が自ら企画したものだとうなずける。

大田さんはこれまでに何回も朗読会や朗読劇を見たことがあるものの、朗読する人は主観的にしゃべるのか、それとも俯瞰(ふかん)的に読む語り部なのか、どういう目線で鑑賞したらいいのか…いつも迷ったという。それに対する考えを表現しようとしていたことは、はっきりと分かった。

朗読であり公演。目を閉じて聴くだけでなく、大田さんの姿を見つめながら届けたい「言葉」と向き合う時を過ごすことになる。

ギャラリーにある公演会場は幅5m・奥行き9m弱のスペース。その特徴も効果的に生かし、同じ室内で対する客席との一体感と緊張感を共有する時間・空間を作り出そうとしていた。

「本当に足を使ってたくさんの建物を巡って“会場はここだなぁ”って直感的に選びました」。ミッション系の学校に通っていたこともあり、れんが造りの雰囲気が落ち着くそうだ。その上で「客席と分かれる形ではなくて、〝つながっている〟というのをどこかで表したかったんです」。

凝縮された38分。それでも表現された日記の文章は少なくなかった。「旅に出よう」の詩はやはり重要な位置を占めていた。

凝縮された38分。それでも表現された日記の文章は少なくなかった。「旅に出よう」の詩はやはり重要な位置を占めていた。

初日公演後のインタビューで大田さんは

「高野悦子さんはすごく人間的で感受性が豊かで、自然とかが好きなみずみずしい感性を持った女性だったと思います。そういう私が“好きだなあ”って思う人間的な部分へのフィーチャーが多くなりました。

ただ学生運動といった当時を語るマストも外さずに織り込みました。今の時代に闘争みたいなことはないかもしれないですけど、あの時代に人たちが持っていた悶々(もんもん)とした感情は今もあると思いますし、高野悦子さんが感じた疑問とか葛藤は私にも分かります。

脚本を書いて実際に自分で演じたのは初めてでした。ただ本当に高野悦子さんの言葉を借りているので、自分で創作したものではないと思っているんです」と控えめに語った。

終了後には受付で大田さんと客が感想を和やかに話す場面もあり、公演中の緊張した面持ちとは別の女優の素顔を見せていた。初めての自主公演の舞台に懸けた熱意は鑑賞した人に通じたのではないか。

「二十歳の原点」という必ずしも容易とは言えないテーマで念願を実現し、挑戦する姿勢に好感を持てた。新たなステップを踏み出す、大田さんにとってのまさに〝三十歳の原点〟だと思った。