京都:晴・最低1.4℃最高19.8℃、今年に入って最も気温が上がった

喫茶 松尾

喫茶店「松尾」は、京都市右京区(現・西京区)嵐山宮ノ前町にあった「喫茶 松尾」である。喫茶当時からお好み焼と焼きそば等の食事もメニューにしていた。

建て替え後はお好み焼店になったが、閉店した。

『日本の美第7巻(北海道②)』(国際情報社、1967年)および『日本の美第9巻(中部②)』(国際情報社、1967年)は、日本各地の風景をカラー写真と解説で紹介する大型本『日本の美』シリーズの各冊である。

「斧を知らぬ太古以来の森林のはてぬつづき、夏なお白い縞の衣をまとう雄偉の山脈、濃藍の透明な湖水、人を拒絶したままの茫洋たる原始の荒野がある」(「さいはての印象」『日本の美第7巻(北海道②)』(国際情報社、1967年))。

「斧を知らぬ太古以来の森林のはてぬつづき、夏なお白い縞の衣をまとう雄偉の山脈、濃藍の透明な湖水、人を拒絶したままの茫洋たる原始の荒野がある」(「さいはての印象」『日本の美第7巻(北海道②)』(国際情報社、1967年))。

「深い原始の森につつまれて各々に趣の異なるいくつかの湖を集めた阿寒国立公園を抜きにすれば、北海道の魅力は半減しよう」

「摩周湖からうねうねと蛇行する森林の道、阿寒横断道路を経て、雄阿寒岳東北麓の原始林の中にひそやかに連なる二湖ペンケトウ・パンケトウがある。樹海の中に青く光る2つの湖は、星を地にはめ込んだようなたたずまいをみせ、この湖水は阿寒湖へとそそぐ。四つの美しい島を浮かべ、入江の多い阿寒湖にはマリモを育み、水禽を憩わせるあたたかさがある。それぞれに湖は神々の伝説を秘め、訪れる者の心のかげりをその湖底に沈めているようである。

湖のもつ静けさ、安らぎといったものが人を誘うのかも知れない。虹色に輝く鏡のような湖面はときに人を拒み、ときにやさしく誘い込む。湖にむき合うとき、人は自然のもつ超然さに俗塵をあらわれ、自らを投影して解脱と安息の一時をうる」(「森と湖の詩情」『日本の美第7巻(北海道②)』(国際情報社、1967年))。

☞旅に出よう

それぞれカラー写真「奥穂高のジャンダルム」「新雪の北穂高」「冷気しみる大正池の朝」(『日本の美第9巻(中部②)』(国際情報社、1967年))を指す。

それぞれカラー写真「奥穂高のジャンダルム」「新雪の北穂高」「冷気しみる大正池の朝」(『日本の美第9巻(中部②)』(国際情報社、1967年))を指す。 「いつかある日」は、フランスの登山家・Roger Duplat原詞、深田久弥訳詞、西前四郎作曲の歌。冒頭の歌詞「いつかある日 山で死んだら 古い山の友よ

伝えてくれ」からの引用である。「フランスの登山家、ロジェ・デュプラが作った詩。彼はこれを残してほどなく山に死んだというと作ったような話になりますが、ほんとうのことです。山での危険、それは確かに存在するものです」(土橋茂子編著『山のうたごえ』山渓文庫11(山と渓谷社、1962年))。

歌詞は、当時ワンゲル部員が利用していた歌集『WANDERUNG SINGEN』(学生ワンダーフォーゲル会議編)にも掲載されていた。ただこのフレーズが浮んだのは、以下の文章を受けている。

「穂高は一峰の山ではなく、奥穂高を最高点として、北穂・前穂・西穂などの総称だが、どこから登るにしろ、岩の嶮路をたどらなければならない。岩登りの岩壁や岩稜は全山いたるところにあるが、代表的な場所は、やはり滝谷だろう。山にガスがこめると、縦走路から見下しただけでも、この陰惨な谷の切れ込みは、まさに岩の墓場という言葉を思いつかせる。景観的な印象だけではない。ここでは多くの登攀者が死んだし、いまも犠牲者はあとを絶たないのだ。ある者は岩から落ち、ある者は落石に打たれ、ある者は風雪にやられて」(山口耀久「北アルプスの魅力」『日本の美第9巻(中部②)』(国際情報社、1967年))。

☞1969年4月25日「北ア 滝谷よ」

「ソナチネ」は、ピアノレッスン用の曲集。「愛の讃歌」は、シャンソンの名曲。

☞二十歳の原点ノート1966年2月22日「ソナチネ四番を夢中で弾く」

☞1969年2月1日「ショパン・夜想曲」

☞1969年3月30日「愛の讃歌」

☞1969年4月17日「ソナチネ六、九、十二番、」

「恐ろしい神託をうけたエディプスは荒野をさまよう

青春は何処に

人生は何処に─」

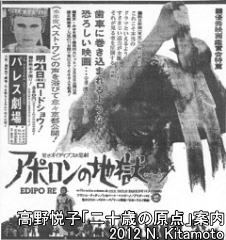

『アポロンの地獄』(原題:EDIPO RE、1967年)は、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督のイタリア映画である。

日本では日本ヘラルド映画(現・KADOKAWA)配給で、1969年3月8日(土)に封切りされた。出演はフランコ・チッティ、シルバーナ・マンガーノほか。

当時かなり話題になった作品で、「東京・みゆき座で爆発的大ヒット!3月8日公開以来連日超満員!3/18迄の11日間で実に37,649人を動員!」「《本年度ベスト・ワン》の声を浴びて愈々京都公開!」。

笛はリコーダーで、メロディはロシアの曲「同志は倒れぬ」である。これについては「そのラスト・シーン、工場街で彼の吹く笛の旋律は、意外にもかつてはわたくしも歌ったことのある革命歌だった。その瞬間、正直なところ、わたしははげしくゆすぶられた」(ふじたあさや「「自己否定」の刃」『朝日ジャーナル1969年3月9日号』(朝日新聞社、1969年))と評論されている。

ラストシーンの現代の場面はイタリア・ボローニャで、盲目になったオイディプスが笛を吹く階段は、マッジォーレ広場にあるサン・ペトロニオ教会。

京都では1969年3月21日(金・祝)から4月4日(金)まで東宝パレス劇場でロードショー公開された。高野悦子は1969年3月23日(日)に鑑賞した。

☞1969年6月22日「左手に笛をもって」

東宝パレス会館には東宝パレス映画劇場もあった。

☞東宝パレス映画劇場

NHK-FM午前10時45分~:朗読「野火」(大岡昇平)/杉沢陽太郎。

☞1969年4月5日「「野火の朗読をきいてから」

☞川越宅

那須文学社版の記述。「ぼかあ」は、山本太郎の詩で使われている用語。

☞1969年3月31日「山本太郎の詩」

「抗議としてのジャズ」

ドストエフスキー(露、1821-1881)『地下生活者の手記』(1864年発表)。

ドストエフスキー(露、1821-1881)『地下生活者の手記』(1864年発表)。フランシス・ニュートン著山田進一訳『抗議としてのジャズ』(合同出版、1968年)、当時650円。「資本主義文明の最強の地層をつき破ったリズムが全世界を席捲する歴史」。

新視角は、映画・テレビのシナリオライターをめざす若者の同人誌。『新視角第2号』(新視角ライターズ、1969年)、当時200円。

テレビ・映画の批評特集や書き下ろしのシナリオなどで構成。新視角ライターズは、佐東吉宣を代表に「昭和42年6月結成された早大テレビ芸術研究会OB・有志による“土曜会”の発展的解消に伴い、昭和43年1月10日、同メンバー再編成の上、正式に発足」(「新視角ライターズ規約」『新視角第2号』(新視角ライターズ、1969年))した。

京都:晴、最低6.6℃最高22.6℃。今年に入ってはじめて最高気温が20℃を超えた。

☞1969年3月29日「「私の中に一人の他人がいる」と」

映画パンフレットからの引用である。

「剣をふりかざしたエディポに向って、スフィンクスはいった。『知ろうとすることは存在し、知ろうとしないことは存在しない。お前は、お前自身を知らないのだ』」(「物語」『アポロンの地獄』パンフレット(大阪映画実業社、1969年))。

「コミュニストのパゾリーニは、イタリアの、ヨーロッパの、世界の、自分のうちの社会主義運動の現実に、オイディプスの自己否定をひっさげて、明らかにぶつかろうとしているのだ」「わたしは、その自己否定の刃がわたし自身に向けられているようで、見終ってしばらく声も出なかった」(ふじたあさや「「自己否定」の刃」『朝日ジャーナル1969年3月9日号』(朝日新聞社、1969年))。

「それにしても、この映像の、どう形容しようもない『リアリズム×様式主義』といった独自の凄味は、パゾリーニからはじまった、という以外、映画の歴史にも、類がなかったものだと思われる」(荻昌弘「「いのち」の映像」『アポロンの地獄』パンフレット(大阪映画実業社、1969年))。

ゆきずり さすらい

ぼかあ がんばりますぞぉ。

那須文学社版の記述。「ぼかあ、がんばりますぞぉ。」は山本太郎の詩からの引用である。

☞1969年4月12日「ゆきずりを拒むものは、…」