高野悦子が中学生当時の栃木県西那須野町は、1955年に旧・西那須野町と旧・狩野村が合併して誕生した町である。「にしなすのまち」と読む。

このうち国鉄東北本線・西那須野駅前に広がる中心部(下図)は合併前の旧・西那須野町地区に属しており、塩原温泉や大田原市の玄関口にあたる栃木県北部の交通の要衝として市街化していた。

ただ「大部分の地域は、明治初年先覚者の努力によって、不毛の原野に水が引かれ、各地より開拓者が入植して開拓が始められ」(『町勢要覧80年のあゆみ』(西那須野町、1967年))、那須疎水の整備によって田園地帯となった。

その後の北関東の車社会化に加え、1982年に隣の旧・東那須野駅が東北新幹線が停車する那須塩原駅となったこともあり、現在の西那須野駅前は各地の地方都市と同様に空洞化が著しい。一方で国道4号など幹線道路沿いにスーパーなどが並んでいる。

西那須野町は2005年に隣接する黒磯市、塩原町と合併し、那須塩原市となった。

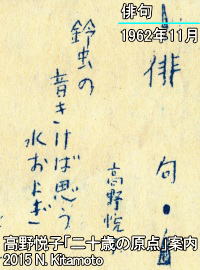

高野悦子は『二十歳の原点ノート』にある1963年から日記を書き残しているが、それ以前の文章等はこれまで知られることはなかった。

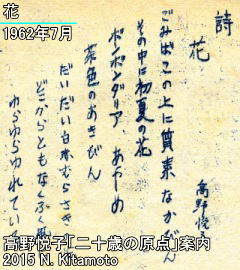

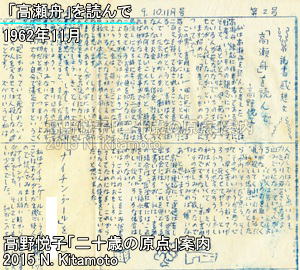

ここでは1962年、高野悦子が西那須野町立西那須野中学校2年生当時に学級新聞『二・三タイムズ』(西那須野中学校2年3組、1962年)に掲載された作品を紹介する。学級新聞は謄写版(いわゆるガリ版)で印刷されている。原紙を切ったのは別の生徒で、作品の筆跡は高野悦子本人のものではない。いずれの作品も紙面上では各コーナーの最初に割り付けられている。

花

ごみばこの上に質素なかびん

その中に初夏の花

ポンポンダリア あやめ

茶色のあきびん

だいだい 白 赤 むらさきの花

どこからともなくふく風に

ゆらゆらゆれている

(『二・三タイムズ第1号』(1962年7月))

「高瀬舟」を読んで

私は高瀬舟を読んで考えたことは、高瀬舟縁起に作者が書いてあるように、「財産というものの観念について」です。そして、あとひとつは、「今、死にかかっている人が死なれないでいるのを死なせたが、人殺しなのか」ということです。

まず始めに、「財産というものの観念について」です。

この男、喜助は、一般に思われている罪をおかして牢にはいったことと、島に二百文を持って流されることを喜んでいる。なぜかというと、喜助は今まで住んでいた京都の町の生活─働いてもすぐなくなるお金、そして借金、財産というものは何もないこんな生活と、時間がくれば働かなくても食事ができる牢の生活─島流しになる時にもらった二百文(私は二百文というお金の値を知らないが、話のようすからでは少額のよう)、喜助は「このような大金は、持ったことがない」と言っている。こんな喜助の生活を二通りで比較すればだれでも喜助と同じ気持ちになると思います。

しかし、そのころの大きな店のある人がその牢にはいり、二百文のお金をもらって島流しになったとしたらどうでしょう。きっとイヤでイヤでイヤだと思います。しかし、喜助の京都での生活を考えると、まだまだ良い方だと思うでしょう。

つまり自分の位置を考え、上の方ばかりみないで下の方もみることが大切だと思います。つまり、よくばらないで今の自分で満足するということです。

次に「死にかかっていて死なれない人がいてその人を死なせては人殺しなのか」ということです。

ズバリいうと私は人殺しではないと思います。カミソリの刃をさしたまま、血みどろになっている人がいる。その人は苦しくてしようがない。「その刃を取ってくれ。殺してくれ」、わめき叫ぶ。私がその場面にいたとしたら「かわいそうだ」と思う。そしてそのかわいそうだと思う心が、早く苦しみから救ってやろう、死なせてやろう、というふうに思うだろう。しかし私はおそろしくて、カミソリの刃でできない。しかし喜助はその苦しみから救ったのです。私からみれば「偉いなあ」と思います。

高瀬舟縁起に、「道徳は苦しませておけと命じているが医学社会には、これを非とする」と書いてあるが、私は、喜助の場合は、「医学社会にはこれを非とする」を指示する。しかし、後のいろいろな場合はわからない。

高瀬舟縁起に、「道徳は苦しませておけと命じているが医学社会には、これを非とする」と書いてあるが、私は、喜助の場合は、「医学社会にはこれを非とする」を指示する。しかし、後のいろいろな場合はわからない。私はこれらのことをよみ、読書というものはおもしろい。そしてためになる。これからもたくさんの読書をしていきたいと思いました。

(『二・三タイムズ第2号』(1962年11月))[若干の表記の手直しを行った。]

森鴎外「高瀬舟」荒正人編『森鴎外名作集─少年少女日本文学選集2』(あかね書房、1955年)。「高瀬舟」(たかせぶね)は森鴎外(1862-1922)の短編小説。財産の有無と欲望、安楽死を主題としている。「高瀬舟縁起」は「高瀬舟」と同時に発表した自作解説である。

鈴虫の 音きけば思う 水およぎ

(『二・三タイムズ第2号』(1962年11月))

1962年度の西那須野中学校2年生の主な行事は12月末まで以下の通り(「昭和37年度行事」『桑の実16号』(西那須野中学校生徒会、1963年)参考)。

・ 4月 9日(月) 始業式

・ 5月 1日(火) 2年生遠足(日光)

遠足は5月1日(火)朝、2年生6クラスが各クラスずつバス計6台に分乗して出発。ガイドの説明を聞きながら、いろは坂(現・第一いろは坂)、華厳の滝、中禅寺・立木観音、明智平・日光ケーブルカー、日光東照宮・陽明門などを見学した。

第二いろは坂は1965年開通で当時まだなく、一方で日光ケーブルカーは1970年に廃止されている。

・ 5月17日(木) 校内陸上競技会

・ 5月28日(月) ~一斉テスト

・ 7月 5日(木) ~一斉テスト

・ 7月20日(金) 終業式

・ 7月31日(火) 2年生召集日

・ 8月10日(金) 全校召集日(大営火)

大営火は夏休み中の8月10日(金)夜に全校生徒が集まり、西那須野中学校の校庭で約2時間にわたって行われた。キャンプファイヤーが赤々と燃えて夜空に火の粉が飛び散って消えていく周囲で、歌や寸劇、踊りなどが繰り広げられた。全校生徒参加による「佐渡おけさ」が行われ、最後に校長が夏休みの過ごし方を話したあと、1分間の黙とうをささげた(「大営火」『西中生徒新聞昭和37年9月20日』(西那須野中学校生徒会、1962年)参考)。

・ 9月 1日(土) 始業式

・ 9月12日(水) 校内水泳大会

・ 9月16日(日) 校内陸上競技会

・10月 4日(木) 秋季大運動会

・10月 6日(土) 校内英語暗誦大会

・10月20日(土) ~一斉テスト

・12月25日(火) 大掃除

・12月26日(水) 終業式

高野悦子は年間を通して、2年3組の学級会副会長(いわゆる学級副委員長)を務めている。

☞〝初恋の人〟中学校同級生・杉本君「今でも覚えているあの場面」

ジロと散歩にいった

ジロ(次郎)は高野家の二代目の愛犬。愛犬との散歩は自宅を出て北西に向うコースが中心だったとされる。

周辺道路は当時、車の通行は少なかった。

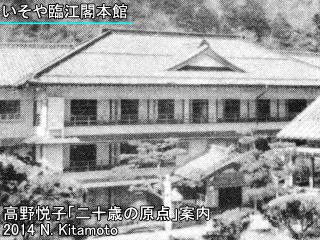

イソ屋は、栃木県塩原町下塩原(現・那須塩原市塩原)にあった旅館、いそや臨江閣のことである。客室が50室強で250人収容、舞台付き大宴会場を有していた。

当時のパンフレットでは案内として「仙境山のいで湯『塩原』は、日光国立公園管内の最も優れた奇観と豊富な温泉を以って日本観光百選に再度当選致しました有名な温泉郷であります。奇岩と飛瀑の壮観!70瀑より落下の滝よりなる清澄瑠璃の如き清流は、塩原の最も誇る美観であります。湧出豊富な温泉は全町に45湯有まして、各旅館の大浴場と家族風呂とになり、公衆風呂は至る所に散在、野天風呂、岩風呂は野趣味たっぷりに皆様の保健浴と御来遊を心より御待して居ります」「弊館は、四囲奇岩奇景の山々を一望に納め、天狗岩(名所)・名橋福渡橋を庭園内に有し、四層楼閣は清流に面し、縦横120平方尺の奇岩盤は自然の水床となり、清澄な渓流美は弊館独特の佳観であります。御客様より、いそやの眺めは塩原随一と御賞讃を戴て居ります」[字体を改め、句読点を付した]としている。

建物は現存せず、現在は私立大学の研修施設になっている。

☞塩原町

☞憩の家

野々山さんは、小学校および中学校の同級生女子。野々山さん宅は、栃木県西那須野町(現・那須塩原市)扇町のタバコ店で、高野悦子の自宅のすぐ近くにあった。建物は現存せず、現在はマンションが建っている。

西那須野町立西那須野中学校

高野悦子が通った中学校は、栃木県西那須野町西那須野(現・那須塩原市下永田)にある西那須野町立(現・那須塩原市立)西那須野中学校である。

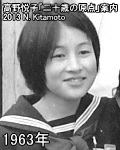

高野悦子は1961年4月に入学、1963年1月8日時点では中学2年生(14)である。

1947年創立の西那須野中学校では、いわゆるベビーブームの子どもたちの入学によって、このころ生徒数が急増し、それに対応するために1961年4月に5教室からなる木造の第三校舎が完成。さらに1962年5月18日、音楽室と普通教室の計3室をからなる木造の第四校舎を旧・西那須野町立東小学校から移築・完成した。1962年には学級数が20に達し、中学校発足以来最高となった。

当時は写真のように、校舎は木造平屋で東西広い廊下を真ん中にはさんで南北両側に教室が並び、学期ごとに南側と北側の教室が入れ替わった。校庭は広く、周囲は雑木林だった。

高野悦子の中学2年生と3年生で担任の三木先生は「彼女は、高野とか、悦ちゃん、カッ子ちゃんという呼び名で、先生方、多くのクラスの仲間から呼ばれ、特にクラスの男子にとっては憧れの存在でした。

小柄で端正な顔だちで、髪はかりあげで、それは愛くるしく、とっても好感がもたれました。いつも優しく、なごやかな表情で明るく、学習、体育面にも勝れ、部活動にも一生懸命参加、学級のもろもろの事などにも、前向きの姿勢で何ごとにも取り組んでいました。

人をかきわけて、先に立つということはなく、自然とみんなから推されて、いつのまにか、クラスの中で軸となって、活躍することが多々ありました。

例えば、構内の諸行事である、学級対抗の球技大会、水泳大会、合唱コンクールなど、偉ぶらず、目立たず、リーダーシップを発揮して、どの競技にも自らも参加し、どれもこれもよい成果をあげた原動力になりました」(「第18回卒業生 高野悦子」『萌 西那須野中学校50年の軌跡』(西那須野中学校、1997年))と話している。なお三木先生の教科は国語である。

☞中学校通学路

高野悦子は中学校時代、性格的にお高くとまったり気取ったりするところはなかった。しかし、同級生の女子のグループの一部には「お姫さま」と名付けて、仲間外れにしたり距離を置く者もいたとされる。

野々村さんが来たのは西那須野中学校の講堂である。

野々村さんが来たのは西那須野中学校の講堂である。

高野悦子は西那須野中学校で卓球部に所属していた。卓球部は講堂の一部に卓球台を並べて練習をしていた。

野々村さんは、小学校時代の同級生男子で中学校では柔道部員。同学年だが中学校ではずっと別のクラスだった。柔道部も講堂の一部に畳を敷いて稽古をしていた。

講堂は現存せず、1969年1月に体育館が完成している。

西那須野町役場は、栃木県西那須野町(現・那須塩原市)扇町にあった。高野悦子の自宅のすぐ近くである。

建物は現存せず、現在は那須塩原市の倉庫になっている。ただ入り口の松だけが往時を物語っている。

西那須野町役場は、1990年に栃木県西那須野町(現・那須塩原市)あたご町に新築・移転した。新築後の庁舎は、2005年に西那須野町が黒磯市および塩原町と合併して那須塩原市が発足してからは、那須塩原市西那須野支所になっている。

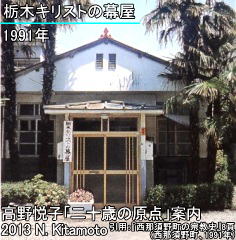

栃木キリストの幕屋は、栃木県西那須野町(現・那須塩原市)扇町にあった新宗教の会堂(地図上参照)。

栃木キリストの幕屋は、栃木県西那須野町(現・那須塩原市)扇町にあった新宗教の会堂(地図上参照)。

栃木キリストの幕屋は1959年、栃木県西那須野町扇町に創設された。1948年に手島郁郎(1910-1973)によって設立された無教会主義の宗教団体「キリストの幕屋」の流れをくむ。1962年には高橋久雄が着任した。

「キリストの幕屋」は、キリストの文字が入っているが、カトリックやプロテスタントなどの一般的なキリスト教会とは無関係の日本独自の団体である。機関紙『生命の光』を出し、政治的には右翼の立場で活動を行っている。

1956年に建てられた会堂の建物は現存している(『西那須野町の宗教史』(西那須野町、1991年)参考)。

高野悦子は1957年、8歳の時からピアノを習った。当時の西那須野町でピアノを習っていた女子は多くはなかった。

高野悦子は1957年、8歳の時からピアノを習った。当時の西那須野町でピアノを習っていた女子は多くはなかった。バイエルは、ドイツの作曲家、フェルディナント・バイエル(1806-1863)のいわゆるバイエルピアノ教則本のことである。バイエルピアノ教則本は、ピアノ練習の初心者向けの内容である。

1963年3月4日、西那須野中学校でPTAが新たに寄贈したピアノを披露する全校音楽会が開かれ、高野悦子は全校生徒を前にグランドピアノを演奏した。

☞二十歳の原点1969年3月16日「ホテルの宴会場にピアノがあった」

高野悦子がピアノを習ったのは、竹内勝次の妻、竹内楽子である。

竹内勝次は、栃木県西那須野町(現・那須塩原市)永田町で竹内医院を開いていた。竹内医院は旧満州・奉天市(現・中国・瀋陽市)から戦後、西那須野町に移って1947年に開院した。内科・小児科で、竹内勝次は高野悦子の掛かりつけの医師だった。

妻の竹内楽子がピアノの指導をしていた。竹内楽子は戦前に女子音楽学校(現・日本音楽学校)で学んでいた当時、後に歌手となりヒット曲「東京行進曲」(1929年)で知られる佐藤千夜子(本名・佐藤千代、1897-1968)と交友があった。

佐藤千夜子は歌手として大陸の日本軍慰問の公演で奉天市を訪れた際、かぜの診察を現地の竹内医院で受けることになり、竹内楽子と偶然再会した。

竹内「楽子はピアノ教室を開いた。そこへ高野悦子という子が習いに来た。その子が長じて大学生となり、鉄道自殺をした。その日記「二十歳の原点」は竹内医師の世話で世に出た」(結城亮一「大陸慰問」『あゝ東京行進曲』(河出書房新社、1976年))。

竹内医院は1974年5月に閉院した。建物は現存せず、駐車場になっている。

☞『那須文学』「高野悦子さんの手記」

三チャンネルはNHK教育テレビ(現・NHKEテレ(地上デジタル2チャンネル))。

『ピアノのおけいこ』は、ピアノ初心者を対象にした実技習得のための講座番組である。講師は作曲家で後のTBS系『家族そろって歌合戦』審査員でも知られる高木東六(1904-2006)だった。当時の放送時間は月曜日と水曜日の午後7時00分~30分。

『ミスター・エド』は、人間の言葉を話す馬のエドと飼い主夫婦を主人公とするアメリカのテレビホームドラマである。エドの声の日本語吹替は三遊亭小金馬(現・四代目三遊亭金馬)(1929-)だった。フジテレビでナショナルリビング劇場として月曜日午後7時00分~30分に放送されていた。

『ミスター・エド』は、人間の言葉を話す馬のエドと飼い主夫婦を主人公とするアメリカのテレビホームドラマである。エドの声の日本語吹替は三遊亭小金馬(現・四代目三遊亭金馬)(1929-)だった。フジテレビでナショナルリビング劇場として月曜日午後7時00分~30分に放送されていた。

「昭和34年(1959)年ごろになると西那須野町でも少しずつテレビが普及しはじめ」、「そして昭和35~37年には、一般家庭に急速に普及していった」(「社会の変化とオリンピック」『西那須野町の社会世相史』(西那須野町、2004年))。

『二十歳の原点ノート』に記述はないが、高野悦子は西那須野中学校時代に行われた〝お気に入りテレビ番組〟のアンケートで、中学2年生の時に『ホームラン教室』、中学3年生の時に『うちのママは世界一』『てなもんや三度笠』と回答していることがわかった。いずれも当時は白黒テレビ放送である。

『二十歳の原点ノート』に記述はないが、高野悦子は西那須野中学校時代に行われた〝お気に入りテレビ番組〟のアンケートで、中学2年生の時に『ホームラン教室』、中学3年生の時に『うちのママは世界一』『てなもんや三度笠』と回答していることがわかった。いずれも当時は白黒テレビ放送である。

『ホームラン教室』は、牟田悌三(1928-2009)が父親役を演じるパン店の子供(小柳徹(1948-1969))を主人公とした少年野球チームの子どもたちに学校や家庭で起きる問題を描いたホームドラマである。

NHK総合テレビの「子供の時間」で土曜日午後6時35分~50分に放送されていた。

『うちのママは世界一』は、米ABCテレビ制作でドナ・リード(1921-1986)が母親役を演じるアメリカの中流家庭を舞台にしたホームコメディである。

TBSテレビで火曜日午後7時00分~30分に放送されていた。日本版の番組主題歌に番組スポンサーである味の素の名前が入っていたことでも知られる。この放送時間帯は上記の『二十歳の原点ノート』の記述にある『ミスター・エド』が放送されていなかった曜日にあたる。

『てなもんや三度笠』は、藤田まこと(1933-2010)と白木みのる(1934-)が演じる「てなもんやコンビ」が江戸時代に全国を旅するという設定のコメディである。ギャグやドタバタ芸それにミュージカルの要素などが混じったバラエティとして、テレビ史に残る有名番組。

大阪・朝日放送製作でTBSテレビでは日曜日午後6時00分~30分に放送されていた。1963年においては11月24日放送分が視聴率40.5%(関東地区)で、年間視聴率の17位に入っている。

このように見ると、当時の高野家のお茶の間では、他のテレビがある家庭と同じく、夕方からテレビを見ていたのが日常だったとみられる。