☞青雲寮

行ったのは、最寄りにある京都市東山区山科安朱桟敷町(現・山科区安朱桟敷町)の京阪電気鉄道・京阪山科駅である。以下、大学1年時の通学ルートになる。

当時の京阪山科駅は島式ホーム2面4線構造になっており、普通(各駅停車)が急行の待合わせをすることができた。1973年に現在と同じ相対式ホーム2面2線に改造されている。

京阪山科駅─京阪京津線─三条駅

京阪山科から三条まで途中、急行は御陵(みささぎ)のみ、普通は各駅(御陵、日ノ岡、九条山、蹴上、東山三条)に停車した。

京阪京津線は1997年、京都市営地下鉄東西線への乗り入れに伴い、地上(路面電車区間含む)を走っていた京津三条─御陵間が廃止になっている。

☞京阪山科電車写真ポイント

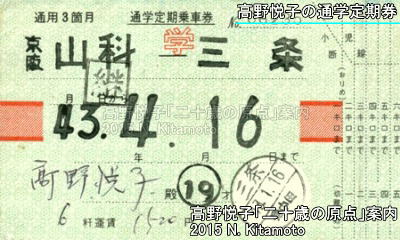

高野悦子が当時、京阪山科駅・三条駅間で利用した通学定期乗車券を関係者が保管していた。遺品である。

定期券は1968年1月16日に三条駅で発行されている。1月17日~4月16日通用の3か月で京阪山科・三条間の6キロ区間運賃が1520円となっている。傷みがほとんどないため、何らかのケースに入れて使用していたと考えられる。

券面にある氏名「高野悦子」と年齢「19」の印は係員によるもので、本人の自署等ではない。前の定期の期限(1968年1月16日)最終日に継続購入をしているため、これより以前の定期券は窓口で処分されたとみられる。

☞1967年4月17日「今日から講義開始」

☞高野悦子のスキー道具(遺品)

三条京阪停留所─京都市営バス(河原町通)─府立病院前(現・府立医大病院前)停留所。

三条京阪停留所─京都市営バス(河原町通)─府立病院前(現・府立医大病院前)停留所。

市電を利用する場合は、京阪・三条駅から三条大橋を渡ってから、河原町三条停留場─京都市電河原町線─府立病院前停留場のルートになる。

府立病院前停留所から学校まではすぐである。

☞立命館大学広小路キャンパス

京都:晴・最低6.6℃最高18.3℃。曇は多かった。

午後1時からの談話会のことである。日本史学専攻1年生のうち、民青系の学生が仲間を集めようとして開いた。

☞京都御苑(御所)

登った山は、京都市東山区山科上野池ノ下(現・山科区御陵安祥寺町)の鏡山である。標高258m(現・257m)で当時は安祥寺から登る道があったが、現在は安祥寺が通常非公開で、このルートで登ることはできない。

山頂付近は1967年当時は南南東~南側に視界が広がっていた。現在は樹木が茂っており、景色はほとんど見えなくなっている。

☞手前の山の岩

☞1967年4月23日「部落の中に入ってそこで活動して考えていきたいと思った」

全学連は戦後、全日本学生自治会総連合として結成された学生自治会の連合組織だが、分裂をくり返した。

三つの全学連とは、1966年12月に社学同、マル学同中核派、社青同解放派によって結成された三派全学連に、革マル系の全学連、民青系(共産党系)の全学連を加えた3組織をいう(「〝三つの全学連〟の思考と行動」『朝日ジャーナル1966年12月25日号』(朝日新聞社、1966年)参考)。

この3組織の中で最大勢力だったのは民青系全学連であり、共産党機関紙は当時「193自治会の加盟と160以上の自治会の支持をかちとり、70パーセント以上の学生自治会を結集するまでに成長」(「全学連大会ひらく」『赤旗1967年7月15日』(日本共産党中央委員会、1967年))したとしていた。

京都:晴・最低8.3℃最高27.4℃。一日中雲のない快晴だった。

舩山信一『哲学概論』(法律文化社、1956年)。冒頭からだと「序章 哲学への道」と「第1章 哲学の概念 一 哲学の歴史的概念」の部分にあたる。

☞1967年4月17日「哲学の船山先生」

「日露戦争ごろから急速に顕著となった資本主義の社会的矛盾が、都市にスラム街を出現させてくると、未解放部落はスラム街の中核となったのである。歴史の問題が単なる歴史の問題ではなく、現代の問題にもなってきたのである。

こうして部落問題は、日本の最も重要な社会問題となったが、京都におけるこの問題へのとりくみ方が、とくに注目せられていることも動かし難い事実である」(林屋辰三郎「河原の生活」『京都』岩波新書(岩波書店、1962年))。

京都:晴・最低4.7℃最高19.3℃。

「ひやみかちうきり」は沖縄民謡、ひやみかち節の一節。“気合いを入れて立ち上がれ”という意味である。沖縄は1967年当時、日本返還前でアメリカの統治下にあった。

4・28沖縄デー記念・第5回海上大会代表団激励〝ひやみかちうきりの集い〟は、沖縄・小笠原返還同盟京都府本部主催で、4月24日(月)午後6時20分から京都府立勤労会館で開かれ、約1,000人が参加した。

返還同盟京都府本部副理事長である鈴木清立命館大学助教授のあいさつなどに続き、〝沖縄芸能の夕〟として沖縄舞踊保存会・普久原京子研究所の「沖縄のおどり」や、大阪野里道場の「空手演技」、返還同盟京都学生協議会の合唱「沖縄の民謡」を上演した。

続いて海上大会代表団(23名)の紹介が行なわれたあと、京都うたごえ協議会による〝組曲「沖縄を返せ」〟を参加者も加わって合唱して終了した(「海上大会代表を激励─4・28沖縄デー」『京都民報1967年5月3日』(京都民報社、1967年)参考)。

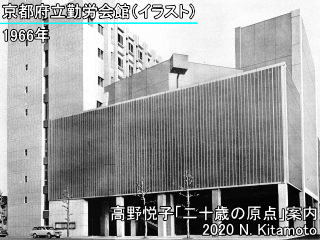

京都府立勤労会館は、京都市中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町にあった京都府の会館。鉄筋コンクリート地下1階・地上7階で、1966年にオープンした。

建物は建て替えられ、現在は京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)になっている。

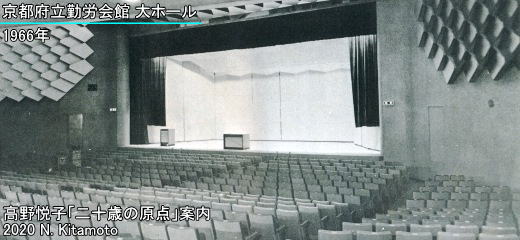

勤労会館の中心施設である2階の大ホールは1,500人収容だった。音楽、映画、演劇、公開放送などのイベントに利用できるよう、特に音響効果を重視し、国内で初めて天井・壁面にアルミパネルをうろこ状に配置していた。

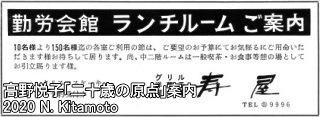

寿屋・勤労会館ランチルームは、京都府立勤労会館の中2階にあった喫茶・食堂(写真下)。『二十歳の原点序章』の記述にある1階はピロティとガレージで、階数は勘違いである。

寿屋は元々洋菓子問屋だったが、烏丸通をはさんで向かいにあたる京都市中京区烏丸通丸太町下ル西側大倉町に喫茶・グリル店を開業していた関係で、勤労会館にも出店した。

店内のほか、会館内行事へのケータリングもしていた。当時のメニューはサンドイッチのほかに、Aランチ・Bランチ、カレーライスからコーヒー、パフェなどをそろえていた。値段は施設利用の代わりに京都府に届け出る必要があったため、抑えられていたという。

店内のほか、会館内行事へのケータリングもしていた。当時のメニューはサンドイッチのほかに、Aランチ・Bランチ、カレーライスからコーヒー、パフェなどをそろえていた。値段は施設利用の代わりに京都府に届け出る必要があったため、抑えられていたという。

店の人の話では、サンドイッチは、パンにマヨネーズをぬって、ゆでタマゴやハム、キュウリをはさんだ一般的なスタイルだったという。

寿屋は勤労会館の建て替えに伴って移転し、京都市中京区夷川通室町西入ル泉町で洋食店を営業。ランチルーム当時の夫婦が切り盛りされていたが、最近になって閉店した。

店内から見えるのは、京都府立勤労会館の階段や1階ピロティである(写真上(寿屋勤労会館ランチルーム)参考)。

京都:晴・最低6.9℃最高24.8℃。

「沖縄を返せ」(1956年)は、全司法福岡高裁支部作詞・荒木栄作曲による沖縄返還運動の歌。マーチ調で、歌詞の最後で「沖縄を返せ」というフレーズがくり返される。

ひゃみかちうきりの集いでは、京都うたごえ協議会による〝組曲「沖縄を返せ」〟を参加者も加わって合唱した。

京都府立勤労会館(烏丸丸太町)─烏丸通─御池通─河原町通─三条通─京阪・三条駅。

京都市中心部の烏丸通と御池通は事業所が多かったため、コンビニもない当時は深夜営業の店は少なかった。河原町通に入ってからは夜遅くまで店が開いていることになる。

満月が赤黒く曇っていたのは、1967年4月24日(月)が皆既月食だったためである。

満月が赤黒く曇っていたのは、1967年4月24日(月)が皆既月食だったためである。京都は4月24日夜が快晴だったため、月食を見ることができた。午後8時27分から午後9時46分まで「赤黒い輪郭がかすかにわかるだけの皆既状態」(『京都新聞昭和42年4月25日』(京都新聞社、1967年))が続いた。

4月25日(火)午後3時から1年生が集まったと参加者が記録している。メンバーの顔ぶれは4月22日(土)と重なっている。

☞1967年4月22日「十七人の人が集まった」

京都:曇時々雨・最高18.9℃最低15.5℃。昼前から雨模様となった。

北緯27度線は、沖縄返還前に日本と米軍統治下の沖縄との間にあった国境線。海上大会は、その国境線をはさんで日本(本土)側と沖縄側の双方が漁船で集まり、沖縄返還・本土復帰を訴える大会である。

小笠原諸島も当時、米軍統治下にあった。1968年の小笠原返還協定により日本に返還された。

「重ねて決心するが、恋心的な、ぐち的な、自慰的な文章を書かぬようにしよう」(奥浩平「中原素子への手紙 一九六三年四月四日」『青春の墓標』(文藝春秋新社、1965年))。

アンディ・ウィリアムス(1927-2012)は、アメリカの大物ポピュラー歌手。当時、テレビ音楽番組「アンディ・ウィリアムズ・ショー」(日本ではNHK総合)で日本でも人気を集め、ヘンリー・マンシーニ楽団と組んで初来日して日本公演を行った。なおヘンリー・マンシーニ(1924-1994)はウィリアムスのヒット曲「ムーン・リバー」の作曲を手がけた。

アンディ・ウィリアムス(1927-2012)は、アメリカの大物ポピュラー歌手。当時、テレビ音楽番組「アンディ・ウィリアムズ・ショー」(日本ではNHK総合)で日本でも人気を集め、ヘンリー・マンシーニ楽団と組んで初来日して日本公演を行った。なおヘンリー・マンシーニ(1924-1994)はウィリアムスのヒット曲「ムーン・リバー」の作曲を手がけた。5月5日(金)午後7時から京都市左京区岡崎最勝寺町の京都会館第一ホールでコンサート「アンディ・ウィリアムス・ショウ」を開いている。曲目は「ムーン・リバー」、「酒とバラの日々」、「マイ・フェア・レディ」、「夜のストレンジャー」、「シャレード」ほかで、S席5,000円・A席3,500円・B席2,200円という当時としては破格の高値だった。