雑誌『朝日ジャーナル』からの引用である。

「私自身の未熟を理由として、世のさまざまな矛盾に対することから身をひき退くことはできないということでもあるのだろう。矛盾に対さないかぎり、結局のところ、矛盾はなくなることはないし、未熟は未熟のままで終るしかない─そんなふうにも思う」(小田実「「未熟」と「発明」─人々は動く・68年から69年へ─」『朝日ジャーナル1969年1月5日号』(朝日新聞社、1969年))。

ベトナム戦争におけるアメリカ兵士の脱走兵についての論稿である。

☞二十歳の原点序章1968年12月30日「朝日ジャーナル」

立命館大学広小路キャンパス

立命館大学文学部は当時、京都市上京区広小路通河原町西入ル中御霊町の立命館大学広小路キャンパスにあった。

[正確な呼称は「広小路学舎」だが、本ホームページでは便宜上、広小路キャンパスで統一する。]

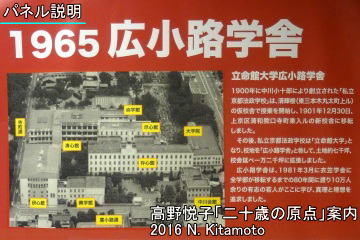

校舎は主に下の空撮写真のように配置されていたが、1969年当時、キャンパス全体で21,500㎡程度しかなかったため、狭い敷地に建物が密集する状況だった。

当時、広小路キャンパスにあったのは法学部、文学部、産業社会学部(主に恒心館を使用)の3学部で、京都市北区の衣笠キャンパスに経済学部、経営学部、理工学部の3学部があった。

大学全体の学生数は1968年5月時点で一部(昼間)17,713人、二部(夜間)5,114人、大学院272人の計23,099人である(「立命館大学・同専門部関係の学生・生徒数(1900~1995)」『立命館百年史紀要第4号』(立命館百年史編纂委員会、1996年)参考)。経営学部と産業社会学部の創設などにより、直前10年間で約9,000人も急増していた。二部在籍の学生数の比率が高かったのも大きな特徴と言える。

立命館大学はその後、校舎を衣笠キャンパスに集約した。産業社会学部は1970年に、文学部は1978年に移転し、1981年の法学部移転をもって広小路キャンパスは閉鎖された。

「思い出の立命館大学のキャンパスにも行きましたが、騒乱のあとかたもなく「平和」そのものでした」(高野三郎「あとがき」高野悦子『二十歳の原点ノート』(新潮社、1976年))。

立命館大学広小路キャンバスは1981年3月に京都府に売却された。現在は京都府立医科大学附属図書館などになっており、多くの学生でにぎわった往時の面影は全くない。

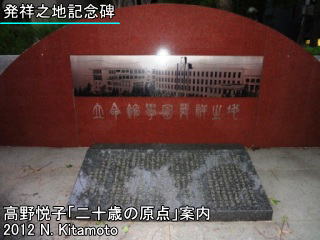

わずかに立命館学園発祥の地の記念碑があるだけになっている。

発祥の地の記念碑は1992年に建立された。当時の学校法人立命館の理事長名による碑文は下記の通りである。

「1900年、中川小十郎により創立され東三本木丸太町上る旧清輝楼の仮校舎で授業を開始した京都法政学校は、翌年12月30日、この地の新校舎に移転し、1905年には維新当時の西園寺公望の家塾であった立命館の名称を受け継いだ」

「立命館は爾来この場所で校地を約7,000坪に拡張し、校舎は延1万2,000坪余におよんだ。1981年3月に80年にわたる広小路学舎の歴史を閉じるまで、10万余の有志の若人がここに学び、真理と理想を追求した。

この地にあって、激動する世界と日本の20世紀とともに、立命館はその栄光と苦難の道を歩んだ。特に第二次大戦に際し、かつてこの学舎に学んだ多くの同窓が戦場におもむき、再び帰らなかったことは、痛恨にたえないところである。

戦後、立命館は平和と民主主義の教学理念をかがげて大いなる飛躍をとげ、広く世界の学術研究機関と結んで、地球と日本の現代的課題にこたえる教育と研究を推進しつつある。

今日の立命館の営為は、20世紀初頭以来この地で展開された幾多先人の業績の上に成りたっている。

わが学園発祥の地を記念する所以である。 1992年5月19日」

碑文の原文は名誉教授の岩井忠熊が作成したとされる。

☞1969年6月1日「日本史学を岩井の学問とやらを」

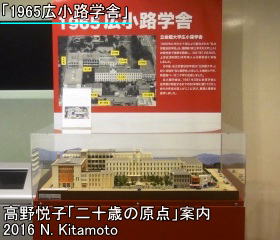

広小路キャンパスの模型が、京都市中京区千本通三条上ル西ノ京朱雀町にある立命館大学朱雀キャンパス1階ロビーで展示されている。

模型は立命館大学の前身である京都法政学校が1900年に開校した仮校舎で元料亭だった「1900清輝楼」、20世紀初めのキャンパス創立期を復元した「1901廣小路」、1960年代後半の状況を復元した「1965広小路学舎」の3つ。いずれも同じ縮尺150分の1で作られて比較できるようになっている。

「1965年広小路学舎」のうち、パネル説明は発祥の地の記念碑に書かれている碑文の内容をコンパクトにまとめたもので、写真は1970年代以降の空撮が使われている。模型は高野悦子の在学していた時と全く同じ校舎の構成等になっている。

狭い敷地に多数の校舎が林立していた様子がわかる。

立命館大学文学部は2004年にそれまでの哲学・文学・史学・地理学の4学科を人文学科へ統合、2006年には心理学科も加えた1学部1学科制へ移行した。さらに2012年からは複数の専攻を束ねた「学域」という枠組みで入学者募集をしている。

高野悦子が在籍した文学部史学科日本史学専攻は、2012年度からの呼称では、1年生入学時は「文学部人文学科日本史研究学域」、2年生以降は「文学部人文学科日本史学専攻」にあたることになる。

「私の経験」は新聞社事件を通じての経験である。

☞新聞社事件

立命館大学では紛争の焦点の一つとして、総長選挙が取り上げられることになる。

☞1969年1月17日「立命全共闘が中川会館を封鎖した」

いろいろな矛盾をもっている。

人間は肉体をもっている。

肉体は合理だけでは割りきることができない。

肉体を離れて人間は存在しないし、精神も存在しない。

この記述は、以下の『朝日ジャーナル』掲載の大岡信の論稿の影響が強いと考えられる。

「現在われわれの生活の中に生じつつある、肉体的なるものの復権要求とでも呼べそうな大きな底流について、しばしば考えさせられるからにほかならない。

肉体的なるもの、といってもあまりに漠然としているが、もっと細かくいうなら、合理的、制度的な性質をもったすべてのものに反抗し、非合理的、自発的な力として流動し爆発しようとするあらゆる人間的行為の基礎にある自然性だ、ということができようか。

だからそれは、肉体といっても単に物質的な意味でのそればかりでなく、精神をも含むものとしての肉体であるといわねばならぬ。

「合理性」に反逆する「精神」の高波こそ、たとえばいま世界をゆるがしているスチューデント・パワーの基本的な姿ではなかろうか」(大岡信「現代の創造─謀反する肉体」『朝日ジャーナル1969年1月5日号』(朝日新聞社、1969年))。

「母親は振り袖を着せたかったが、この方が「私らしい」と、洋服で通した」(桐山秀樹「夭折伝説」『Views1995年9月号』(講談社、1995年))という。

☞小紋を着た写真

高野悦子の京都の下宿は、原田方である。

☞原田方

栃木県西那須野町(現・那須塩原市)から宇都宮までのルートは、主に国道4号である。東北自動車道は開通していなかった。

08:19国鉄(現・JR東日本)・宇都宮駅─東北本線(急行・なすの1号)─09:42上野

前年(1968年)夏に帰省から戻る際に西那須野から乗車した上り列車が満席だった。

☞二十歳の原点序章1968年8月28日「これが青森発で旅行帰りの客で車内はいっぱい」

☞宇都宮駅

食事をとったのは国鉄・東京駅八重洲口側のビルにあったデパート、大丸東京店である。

当時のビルは取り壊され、大丸東京店は2007年に新たなビルへ移転してオープンした。

国際会館は、京都市左京区岩倉大鷺町(現・岩倉南大鷺町)の国際会議場、国立京都国際会館である。1966年にオープンした。

金閣寺の写真もあったとされる。

11:00東京─東海道新幹線(超特急・ひかり21号)─13:50国鉄(現・JR東海)・京都駅。東海道新幹線・品川駅の開業は2003年。また当時の「ひかり」は全列車とも新横浜を通過した。このため途中停車は名古屋だけである。

京都駅から京都市バスを利用した。下宿付近まで直通するルートだと、国鉄(現・JR東海)京都駅…京都駅八条口停留所-(京都市バス28系統(大覚寺行)・38系統(嵐山行))-松尾大社前停留所…下宿(原田方)。

『展望』は、筑摩書房が発行していた月刊誌である。1969年2月号は200円。

西郷信綱「学問のあり方についての反省」、対談=鶴見俊輔・羽仁五郎「知性の変革のために」、対談=海老坂武・武藤一羊「反知性的知性の可能性」。

『現代の理論』は、現代の理論社が発行していた月刊誌である。1969年1月号は230円。

[特集=現代イデオロギーの争点]…中岡哲郎「70年代の思想現代」、中島誠「現代ナショナリズム批判」、いいだもも「日本共産党におけるイデオロギーの終焉」、平田清明・井汲卓一・前野良・長州一二「社会主義とは何か」、上山春平・松浦玲「明治維新論の再検討」。

三宅義夫「フラン危機の意味するもの」、カレル・コシーク「実践と総体性」、ジョン・メリトン「グラムシにおける理論と実践の概念」。

☞1969年4月22日「「現代の理論」と「海」を買いました」

京都:晴時々雪・最低-1.0℃最高5.0℃。最大瞬間風速12.4m、5日ぶりに晴れて、午前中は雲が少なく湿度が低かった。午後からは雲が広がり小雪も舞った。

ジャーナルは、週刊誌『朝日ジャーナル1969年1月19日号』(朝日新聞社、1969年)である。60円。

[特集:万国博─国民不在の祭典]…「日本万国博は、70年3月の開催まであと1年あまり。1兆円をこす経費を投入する大事業だ。しかし、きこえてくるのは国威宣揚、企業PRの掛声ばかり。一体だれのための万国博なのか─」。

[非常事態宣言下の東大]…「1月15日というデッドラインを目前に、東大紛争はあわただしい様相を呈している。だが、問われているのは入試ではなく、教官たちの姿勢であり、ひいては大学制度そのものの改革なのだ」。

[連載:小国の運命・大国の運命①]…「ソ連とチェコ─おそらくは、取りかえしのきかぬ対立に追いこまれたこの両国を訪れて、あらためて現代国家のあり方を考えてみる」。

[現代の偶像:アルベール・カミュ]…「揺れ動くこの時代に、不条理と反抗のシンボルとして、カミュは光を増すようにみえる」。

☞二十歳の原点序章1968年12月30日

☞1969年1月31日「「朝日ジャーナル」二月九日号より」

『現代の眼』は、現代評論社が発行していた月刊誌である。1969年2月号は150円。

『現代の眼』は、現代評論社が発行していた月刊誌である。1969年2月号は150円。

[特集:戦後思想への挑戦]…武谷三男「学生のつきつける問題」、北川隆吉「戦後民主主義とマイホーム主義」、北川透「反ナショナリズム論」、日高六郎・美作太郎「戦後日本の言論と文化」、松田政男「「60年代思想」の光と闇」、福田善之「甦るヒトラーとトロッキー」。

[特集:キューバ革命10周年]…F・カストロ「社会主義国家の革命的連帯」、板谷翆「「革命」しかないキューバ」、片岡啓治「ゲバラ思想と工業社会」。

小田実「「歴史を書く」ことと「歴史をつくる」こと」。

「東京大学の加藤一郎総長代行は、14日夕、東京・神田の学士会館で記者会見を行い「17日に開く評議会で入学試験復活を提案する」と、入試実施に踏切ることを明らかにした」「加藤代行は17日に坂田文相と協議をしたうえ同日中に評議会を開き、入試実施の決定をする予定」「全学共闘会議(反代々木系)があくまで研究室、教室の封鎖を解除しない場合には、警察力を導入して実力で排除し、入試実施への条件を整える決意である」(「東大、入試に踏切る─警官導入も辞さぬ」『朝日新聞(大阪本社)1969年1月15日』)。

「東京大学の加藤一郎総長代行は、14日夕、東京・神田の学士会館で記者会見を行い「17日に開く評議会で入学試験復活を提案する」と、入試実施に踏切ることを明らかにした」「加藤代行は17日に坂田文相と協議をしたうえ同日中に評議会を開き、入試実施の決定をする予定」「全学共闘会議(反代々木系)があくまで研究室、教室の封鎖を解除しない場合には、警察力を導入して実力で排除し、入試実施への条件を整える決意である」(「東大、入試に踏切る─警官導入も辞さぬ」『朝日新聞(大阪本社)1969年1月15日』)。

「魅せられた魂」は、ロマン・ロラン(フランス、1866-1944)の小説『魅せられたる魂」のことである。

☞二十歳の原点序章1968年7月6日「魅せられたる魂」

15日は休日(成人の日)にあたるので、講義は14日(火)についての記述である。

現代史担当講師の師岡佑行(1928-2006)は後に、「たしか「日本史(専攻)の女子学生が山陰線で自殺した」という話を聞いたのは、京大のバリケードのなかであった。話をしてくれた学生は、しかし、それ以上のことは知らなかった」

「高野さんは私の現代史の講義を受けていた。しかし目立たなかったし、研究室で二、三度顔を合わせる程度しか彼女について知らない」(「〈大学闘争の敗北の証〉を〝陰画〟で書残した高野悦子」『週刊朝日1972年1月21日号』(朝日新聞社、1972年))と話している。

☞二十歳の原点序章1968年9月16日「現代史」

羽仁は、歴史学者の羽仁五郎(1901-1983)。『都市の論理』(勁草書房、1968年)がベストセラーになり、全共闘を理論的な面で支援した活動で知られるが、元々は明治維新に関する著書が多い。羽仁五郎は1969年4月23日(水)、当時立命館大学全共闘のバリケード封鎖していた恒心館に来て全共闘を応援する講演を行っている。

服部は、歴史学者の服部之総(1901-1956)。明治維新に関する研究で知られる。

奈良本は、当時、立命館大学文学部教授の奈良本辰也。講師である師岡が師事した。

☞二十歳の原点序章1967年4月30日「奈良本先生」

本書の題名となるこの一文は、すでに那須文学社版の時から冒頭に抜粋されている。

☞「那須文学」『高野悦子さんの手記』

☞1969年1月5日 「小田実」