京都:曇・最高12.6℃最低4.4℃。明け方まで小雨で、午後も雲が多かった。

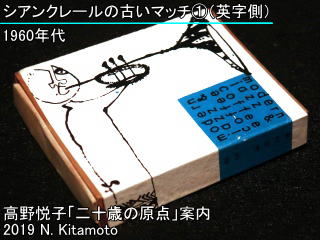

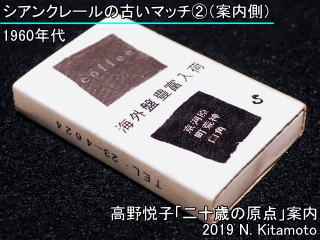

シアンクレール

シアンクレールは、京都市上京区河原町通荒神口角荒神町にあったジャズ喫茶、しあんくれーる(写真上)のことである。写真上は1984年撮影で、1990年に閉店した。建物は現存しない。

[正確な店名表記はひらがなで「あ」が小さい「しぁんくれーる」だが、本ホームページでは便宜上、『二十歳の原点』の記述および当時の店のネオンサイン(写真右下)と同じカタカナで統一する。]

店名の由来について、オーナーの星野玲子(1927-1996)は「「しぁんくれーる」とはフランス語で「明るい田舎」という意味で、その頃の河原町荒神口はひなびた感じで、喫茶店をやるような感じの所ではなかったんですよ。今でこそ周辺部も随分と開けましたけど…。それと、「思案に暮れる」というのが偶然に…。別に思案にくれるという意味で付けたわけではないんですよ」(星野玲子「「しぁんくれーる」…私の人生そのもの」『jazz1975年8月号』(ジャズピープル社、1975年))と説明している。

「実は星野玲子氏の父は、独創的な学習法として今も学習参考書が発行されている「チャート式」の創案者、星野華水(半五郎)だった」「星野氏は名家の令嬢だった」(「しぁんくれーるの美女㊦令嬢の変転」『京都新聞2019年5月16日』(京都新聞社、2019年))とされる。

星野玲子は、マイルス・デイヴィス、ソニー・ロリンズ、アート・ブレイキー、ルイ・アームストロング、セロニアス・モンクといったアメリカの大物ジャズ・ミュージシャンと親交があり、来日して関西に来た際のアテンドをしていた。また彼らも来たら店に立ち寄っていた。とりわけマイルス・デイヴィス、ソニー・ロリンズと親しかった。

星野玲子は自分について「私の生活信条はね、ころんだっていいんですよ。長い人生、この人生険しいんですから。でも、その時は泣けるし、痛いですよね。でも、ゴールまで全力で走る。小意気な生き方は出来ないんです。いらぬスキャンダル、噂を立てられたり…。

恰好いい生き方は私には出来ないんです。まあ、私も女ですから、男性関係の失敗もよくあったし、仕事の上でももうイヤだと思った時も幾度もありました。泣きながらでも立ち上がって生き続けるべきだと…。だから器用に傷つかないで生きて行こうと思ったことはないんです」(星野玲子「「しぁんくれーる」…私の人生そのもの」『jazz1975年8月号』(ジャズピープル社、1975年))と話している。

シアンクレールは、1956年4月オープンの京都で草分けのジャズ喫茶であり、1階ではBGMとしてクラシック、2階では本格的にモダンジャズをレコードで演奏した。とくに毎月第3日曜日正午から開く久保田高司解説によるレコードコンサートが知られた。

高野悦子は、1階では荒神口通に面した窓側(1984年写真の右下)に座ることが多かった。

2階ジャズルームは、客がレコードのリストを見てリクエストすることができた。演奏中のアルバムのジャケットをカウンターに立てて紹介していた。1980年代後半のレコードのリストでは、スティーヴ・マーカス「Tomorrow

Never Knows」のページに頻繁に手に取られた跡があったという。

2階について専門家は「店はあまり広くはないが、なかなかインテリアにもこったやや古めかしいサルーン。ちょっと珍しいランプのほややガラス器や、六角時計や蓄音器などのアンティックが所せましと、しかしよく考えて置かれ、若い男女や教師やサラリーマンや客多勢。本を読んだり、居ねむりしたり、コーヒーをのんだり様々」(西条英介「ジャズ喫茶行脚─京都「シァンクレール」」『スイングジャーナル1974年4月号』(スイングジャーナル社、1974年))と評している。

☞1969年6月19日「ステーヴ・マーカスのTomorrow never knowsをリクエストして」

☞立命館大学探検部OB「私が会った高野悦子」

本ホームページ編集人は1984年、当時営業中の2階に入ったことがある。そこは窓が完全に目張りされた簡素な造作でライトが照らされ、建物の外からはイメージできない音響が大型スピーカーから流れた。

本ホームページ編集人は1984年、当時営業中の2階に入ったことがある。そこは窓が完全に目張りされた簡素な造作でライトが照らされ、建物の外からはイメージできない音響が大型スピーカーから流れた。

ただ、その時の率直な印象は「思ったより狭いな。こんな所で何時間も粘れるのかな」ということだった。編集人は、クラシックが流れる小さな名曲喫茶でよく長時間粘った経験があったが、そこでももっと広かったからである。

改めてシアンクレールの跡を見て、やはりその狭さを実感した次第である。

モダンジャズは当時まさに現在進行形だったため、ジャズ喫茶は海外の新譜を紹介することに注力し、リクエストが新譜に集中する傾向があった。

シアンクレールは、店が独自のルートを持ち、直輸入の新譜をいち早く手に入れたため人気があった。

地元の人の話によると、高野悦子より前の時期になるが、歌手の沢田研二(1948-)も、近くにある京都府立鴨沂高等学校の生徒時代に、シアンクレールによく顔を出したという。

同学年にあたる作家の亀和田武(1949-)は「京都に修学旅行でいったのは、高校2年の秋だった。夜の自由時間には当然のように、京都の名店「しあんくれーる」を目指した」「ジャズを聴きながら、懊悩の果てに青春にピリオドを打った女子大生。彼女のことを思うと、切ない。もっと、いいかげんに生きりゃ良かったのに、俺みたいにさ」「あの時代のジャズは危険な毒を内包していたんだ。俺のような高校生まで内省的にして、思案に暮れさせてしまう力が、ジャズとジャズ喫茶には、まだあった」(亀和田武「60年代ポップ少年─ジャズを聴くならジャズ喫茶。渋谷DUETと京都しあんくれーる。」『本の窓2013年1月号』(小学館、2012年))と振り返っている。

店は早くも1960年代初めには倉橋由美子(1935-2005)の小説の舞台として「電車をおりるとそこからこの河原町通りと直角に、左への道、荒神橋に至る道がはじまつてゐる。《シァンクレール》はその角にある。木造の、小さな、二階だけの店だ」「若いウエイトレス、どこの喫茶店でもみられるタイプのウエイトレスが二人、あなたを迎へる。なかは暗い、少々暗すぎるほどだ。あなたはストンド・グラス風の窓のそばに坐り、コーヒーを賴む…」(倉橋由美子『暗い旅』(東都書房、1961年))と登場している。

シアンクレールで1969年春にリクエストが多かったアルバムは、いずれもサキソフォン奏者のスティーヴ・マーカス(米、1939-2005)“Count's Rock Band”(1969年、ボルテックス・レコード)とジョン・コルトレーン(米、1926-1967)「マイ・フェイヴァリット・シングス」(My Favorite Things)(1961年、アトランティック・レコード)だった(「有名ジャズ喫茶リクエスト・トップ2」『スイングジャーナル1969年5月号』(スイングジャーナル社、1969年)参考)。

☞1969年6月21日「ステーヴ・マーカスの何とかいうのをリクエストしたのだが」

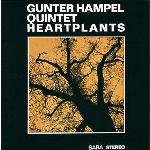

シアンクレールが当時、新譜としていち早く紹介したアルバムとして、アメリカのオーネット・コールマン(米、1930-)“New York Is Now”(1968年、BlueNote)とソニー・クリス(米、1927-1977)“Up, Up and Away”(1967年、Prestige)(「ご自慢LP表」『スイングジャーナル1969年3月号』(スイングジャーナル社、1969年)参考)。西ドイツ(現・ドイツ)のウォルフガング・ダウナー(西ドイツ、1935-)“Free Action”(1967年、MPS)と、グンター・ハンペル(西ドイツ、1937-)“Heartplants”(1964年、MPS)(「ジャズ喫茶告知板」『スイングジャーナル1969年6月号』(スイングジャーナル社、1969年)参考)などを挙げている。

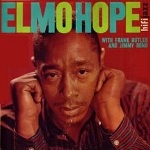

星野玲子が店の自慢コレクションとして、バド・パウェル(米、1924-1966)“Bud Powell's Moods”(1956年、Norgran)、リー・コニッツ(米、1927-)“Inside Hi-Fi”(1958年、Atlantic)、エルモ・ホープ(米、1923-1967)“Elmo Hope”(HiFi Jazz、1959年)、チャーリー・バーネット(米、1913-1991)“Classics In Jazz”(1955年、Capitol)と答えたことがある(「各店アンケート」『ジャズ日本列島50年版』季刊ジャズ批評別冊(ジャズ批評社、1975年)参考)。

開店当初の昭和「31、2年頃はG・シアリング、S・ロジャース、C・ベイカー等のW・コーストジャズが盛んでした。34、5年頃から漸次E・コーストジャズに人気が移ってH・シルバー、A・ブレーキー等のファンキー的なもの、特にD・バードのヒューゴ等は盤がすり切れて何枚も買換える程でした。

ファン気質も当店について言えば、当初は何となく知的でスッキリお洒落な方が多くフィーリングを楽しむ傾向がありました。うちの客層はいつも大学生が中心ですが唄は世につれの諺通り世代を反映してホットでハッピーに、のち学生運動盛んな昭和43年前後は前衛ジャズが圧倒的で理屈っぽいお客様が多かったようです」(星野玲子「しあんくれーる(京都)─ジャズ喫茶の50年代ノスタルジー」『ジャズ批評21号』(ジャズ批評社、1975年))。

シアンクレールを詠んだ一首をタイトルにする現代短歌の作品集に川俣水雪『歌集 シアンクレール今はなく』(静人舎、2019年)がある。

シアンクレールを詠んだ一首をタイトルにする現代短歌の作品集に川俣水雪『歌集 シアンクレール今はなく』(静人舎、2019年)がある。

川俣水雪(かわまた・すいせつ、1960-2021)は栃木県烏山町(現・那須烏山市)出身で、京都で立命館大学の学生時代を送った。「シアンクレール(正式には、しぁんくれーる)には一度だけ行ったことがある」「高野悦子さんの『二十歳の原点』(『二十歳の原点序章』、『二十歳の原点ノート』も)は高校時代、姉に勧められて読んだ。そのことが京都遊学のきっかけの一つになっている」(川俣水雪「あとがき」『歌集 シアンクレール今はなく』(静人舎、2019年))という。

短歌雑誌で作品を発表しながら勤務先を早期退職して引っ越し、京都市左京区で再び暮らし始めた矢先の2019年にがんの告知を受けた。「発病を契機に歌を纏める決心をして歌集を刊行した。高野悦子の影響から京都で過ごした学生時代を軸に学園闘争に遅れた世代の目で京大闘争や高橋和巳を詠い、反権力の坪野哲久にも心を寄せる。戦後民主主義が崩れゆくことを憂え」(「第8回黒田和美賞発表」『歌誌月光66号』(月光の会、2021年))ながら、療養中も歌を発表した。

『歌集 シアンクレール今はなく』では「喫茶店シアンクレール今はなく荒神橋に佇むばかり」をはじめ「二十歳 原点にして終点の〈独り〉〈未熟〉な存在として」に始まる474首と、現代短歌についての評論などが盛り込まれている。

発行した出版社の代表によると、川俣水雪は2021年「10月15日、京都府立医科大学附属病院のホスピスで最期を迎えたということです。地図で見ると、昔、喫茶店シアンクレールのあった荒神口のすぐ近くです」(馬場先智明「今ごろはシアンクレールで」『歌誌月光70号』(月光の会、2021年))。

高野悦子の日記中で訪れた他のジャズ喫茶は以下の通り。

☞ダウンビート三条店

☞リザ

1月31日(金)に全共闘準備会(反代々木系)に参加する文学部闘争委員会が学生大会を開催、期末試験の延期・スト権の確立・清心館(文学部棟)の封鎖を決議したとして、2月1日(土)早朝に清心館の封鎖を試みた(「立命館における「大学紛争」とその克服」『立命館百年史通史二』(立命館百年史編纂委員会、2006年)参照)。 この時点で文学部とくに日本史専攻では教授陣が辞意を表明しており、一方で試験を行おうとしたことから事態が深刻化したとみられる。

1月31日(金)に全共闘準備会(反代々木系)に参加する文学部闘争委員会が学生大会を開催、期末試験の延期・スト権の確立・清心館(文学部棟)の封鎖を決議したとして、2月1日(土)早朝に清心館の封鎖を試みた(「立命館における「大学紛争」とその克服」『立命館百年史通史二』(立命館百年史編纂委員会、2006年)参照)。 この時点で文学部とくに日本史専攻では教授陣が辞意を表明しており、一方で試験を行おうとしたことから事態が深刻化したとみられる。

立命館大学では2月1日から期末試験が実施される予定だった。1969年度の立命館大学の入学試験が2月14日(金)開始であり、「入試受験者」とは「期末試験を受けに来た学生」を意味する。

高野悦子が着いた時、清心館は内側から文学部闘争委員会によるバリケードが築かれて入れなくなっており、試験を受けに来た学生が成り行きを見守っていた。これに対して文学部自治会執行部(民青系)が抗議し、両方ともマイクを使って主張や演説をする状況になった。

☞清心館

柴田君と渋谷君は、ともに文学部史学科日本史学専攻の同級生。厳密には、渋谷君は眼鏡を取られたのではなく、眼鏡を落としていた。

「「試験強行阻止」「暴力学生に屈するな」─両派の学生のマイク合戦、学内デモなどで、1日朝の立命館大は、後期試験の実施をめぐって、全くの混乱に陥った。29日午後から再開された寮連合と大学側の大衆団交で、寮連合側は試験の無期延期を強く迫ったが、大学側はこれに対し、はっきりした回答を示さないまま、1日午前6時前に中断。この日から試験が行なわれる予定になっていたので、早朝から多くの学生が登校してきたが、大学側のあいまいな姿勢と目前の混乱ぶりに、どまどいの表情をみせていた。

文学部と産業社会学部では、この朝になって大学が試験は予定通り行なうとの掲示をしたところから、寮連合を中心とする反日共系の学生が硬化、29日の学生大会(反学友会派)でスト権を確立した文学部の学生たちは、清心館正面にピケをはって試験強行阻止をはかり、学友会系の学生と小ぜり合い。反日共系の学生は、イスや机を持ち出してバリケードを築き、さらにシャッターをおろして実質的には試験が出来ない状態となり、混乱のエスカレートを恐れた教授会は試験中止を決定した」(「文学部も試験できず─立命大」『京都新聞昭和44年2月1日(夕刊)』(京都新聞社、1969年))。

「本日の入試中止」は、期末試験の中止と混同して日記に書かれたものである。

☞小林

☞二十歳の原点序章1967年11月15日「ショパンの夜想曲をまどろみながら聞いているときでも」

「林屋辰三郎教授、山本幹男教授、佐々木高明助教授の文学部執行部三役が、22日辞職を表明したのをはじめとして、文学部では梅原猛教授、奈良本辰也教授、北山茂夫教授、岩井忠熊教授、高野助手が、それぞれ辞職を表明している。」「この相次ぐ教員の欠員による学部体制の動揺といった問題にとどまることなく、現行立命館体制の根本的欠陥と矛盾を露呈した問題として現在の大きな焦点となっている。

こういった中で、大学当局はこの問題に関して去る1月27日付の声明『立命館大学の全ての学生、教職員に訴える』(教授の辞意表明について)の中で次のように述べている。すなわち「紛争のさ中においてその組織を去ることは、学生諸君に対する教学責任の回避に他ならず……」(要旨)

また一部学友会の提案と題したビラではこの問題に対し「教員の辞任行為は立命の重大な危機に直面している現在、きわめて無責任な行為であり……」(要旨)と述べている。

もとよりこれらの大学当局、学友会の声明は、一面的に正当であるとしても、このことは決して自らの主体と責任をあいまいにした形ではすまされない問題を含んでいる。

現在まで辞職を表明した教員は、辞職の直接的な要因を「平和的な解決の道が断たれたと判断した」とし、ほとんど個人的な見解は避けているが、この相次ぐ多くの辞職表明は、この間の大学当局の対応に対する根底的な批判を意味している」(「相次ぎ辞意を表明…文、学部体制の崩壊」『立命館学園新聞昭和44年2月1日』(立命館大学新聞社、1969年))。

「北山茂夫教授(非代々木系)、ついで代々木系といわれる岩井教授が辞任、24日には内地留学中で紛争圏外にいた非代々木の奈良本辰也教授が」「辞職してしまった。

林屋学部長も辞表を出しているので、立命館大学の日本史研究室は講師一人を残して、みなやめてしまったことになる」(鈴木沙雄「特集・新局面を迎えた大学問題─関西にみる東大紛争の衝撃」『朝日ジャーナル1969年2月9日号』(朝日新聞社、1969年))。

なお、このうち岩井忠熊は辞意を撤回し、大学に残った。

☞1969年1月25日「また教授が相ついで辞表を提出するなど」

☞1969年4月25日「岩井氏は」