京都:雨・最高21.3℃最低17.8℃。午後8時から午後11時の間を除いて、ほぼ雨の一日だった。

☞1969年6月14日「今日、中村はビヤガーデンにきていた」

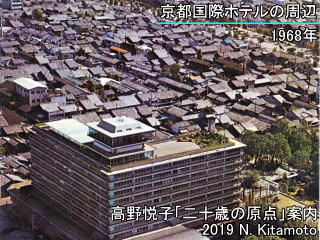

屋上は、ビヤガーデンを開設していた京都国際ホテルの屋上のことである。当時は京都国際ホテルの周辺は高い建物がなく、住宅(いわゆる町家)が密集していた。

屋上は、ビヤガーデンを開設していた京都国際ホテルの屋上のことである。当時は京都国際ホテルの周辺は高い建物がなく、住宅(いわゆる町家)が密集していた。

京都市中心部は実際には南をのぞく三方から山に囲まれている。四方というのは、たとえである。

☞1969年5月8日「バイトが終ったあとで屋上にいってね」

母 高野アイの訪問

高野悦子の母、高野アイが6月17日(火)、一人で高野悦子の下宿(川越宅)を訪ねた。

娘が学生運動の活動に入っていたのを知っていて、何とか連れ戻したい気持ちがあったが、「あっやっぱり私のカッコは優しいんだ。これが本当のカッコの姿だ」と感じさせるほど、『お母さん、お母さん』と言ってくれました」

「何か好きそうな人がいそうな気がしたんで、亡くなる一週間前に京都に行った時に『好きな人がいるんだったら話してごらん』と言ったんです。そしたら『そんなこと…』と言って笑ってましたからね。そこまで突っ込んで聞いたんです」と語っている。

「悦子の下宿に2泊し、魚を焼いて食事をつくったりした」(臼井敏男『叛逆の時を生きて』(朝日新聞出版、2010年))。また「後でわかったことですが、亡くなる1週間前、訪ねていった私と朝ご飯を食べたのを最後に、あの子はほとんど物を食べてなかったんです。疲れ果てていたんでしょうね」(桐山秀樹「夭折伝説」『Views1995年9月号』(講談社、1995年))。

☞母と買い物

☞下宿(川越宅)

☞1969年1月2日「未熟であること、孤独であることの認識はまだまだ浅い」

☞1969年1月15日「「独りであること」、「未熟であること」、これが私の二十歳の原点である」

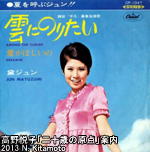

大石良蔵作詞・なかにし礼補作詞・鈴木邦彦作曲で、黛ジュンの曲「雲にのりたい」を受けた詩である。

シングル『雲にのりたい』は、東芝音楽工業(現・EMIミュージック・ジャパン)で1969年6月1日発売され、売上30.5万枚、オリコン最高4位。

全共闘系だった日本史学専攻の同級生(1967年入学)男子は、高野悦子が亡くなる数日前に大学近くの鴨川べりで寝転がっている姿を見かけ、「何してるんだ」と聞いたら高野悦子が「雲を見てるんです」と答えた、と周辺に語っている。

☞1969年5月12日「〝寂しかったから口づけしたの〟じゅんちゃんはうたう」

☞1969年5月4日「二十七日、中村氏と呑みに出かける以前と以後では、」

☞1969年6月2日「中村とのリレーション。四・二七、五・一三、五・一九、御所で二回あい、テレを数回」

☞1969年6月14日「今日、中村はビヤガーデンにきていた」

☞1969年6月17日「中村の目の前で働きながら私は何もできなかった」

京都:雨・最高22.7℃最低18.7℃。午前9時から午後10時まで雨だったが、夜は弱くなった。

高野悦子は、母・高野アイと6月19日(木)、2人で河原町通に買い物に出た。

高野アイは、「悦子がねだるので小さな店で薄茶色のワンピースと靴を買ってあげた」(「大学のある街─今出川にわたる風8」『朝日新聞(大阪本社)京都版2006年1月10日』(朝日新聞社、2006年))。

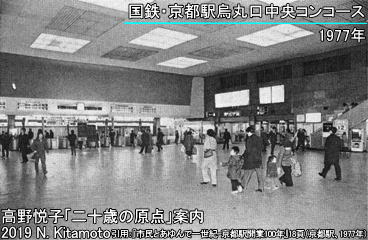

「お母さん、おいしいところがある、と言って、京都駅の近くの店に案内してくれて、カニのわっぱ飯を注文してくれました。お母さん、バッグもほしい、と言われた。もう列車の発車まで時間がなかったので、自分で好きなものを買いなさいと言って、3,000円を渡したんです」(臼井敏男「わが娘の「二十歳の原点」」『叛逆の時を生きて』(朝日新聞出版、2010年))。

「「あんたが正しいと思うならやりなさい。ただし体には気を付けて」。悦子は安心したような表情を見せた。それは確かに自分の知っている悦子の顔だった」

「京都駅の改札口まで見送りに来た悦子が「じゃあね、さよなら」と笑顔で小さく手を振った時、「一緒に那須野へ帰ろう」という言葉が出かかった。しかし、悦子の考えを認めると決めたんだとのみ込んだ」(「大学のある街─今出川にわたる風8」『朝日新聞(大阪本社)京都版2006年1月10日』(朝日新聞社、2006年))。

京都駅では「お父さんも『あんたが正しいと思ってやることなら、仕方なかろう。体だけは気をつけて』ということを言ってたから」と言って別れたとされる。

父、高野三郎は「大学が勉強する場ではなくなっていたし、“ちょっと大学が落ち着くまで、こっち(実家)に居たらいいじゃないか”という趣旨だった。だけど日記には母親が京都に滞在したという言葉は出てこない。だから『親は親、私は私』でピシっと割り切っちゃっていたんだろう」と振り返っている。

☞高野悦子の自殺(薄茶色のワンピース)

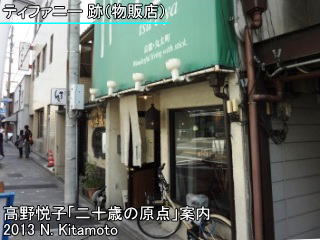

ティファニー

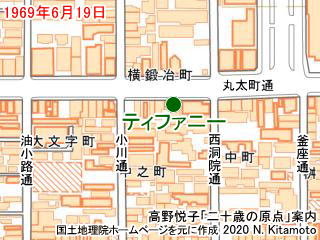

ティファニーは、京都市中京区丸太町通西洞院西入ル横鍛冶町にあった喫茶店である。建物や内部の構造を残して物販店となった。

2024年3月にフランス菓子を出す喫茶店となった。

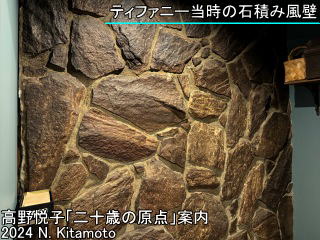

改装の際に「ティファニー」当時のタイルや石積み風の壁が見つかり、そのままの位置で生かされた。1960年代の店内の雰囲気を伝えている。

☞1969年6月20日「バイト先や「ティファニー」で人間はだれでも疲れているんだなあって」

☞シアンクレール

☞1969年6月7日「買ってきた八四〇円也のホワイトを」

☞1969年3月17日「オンザロックを片手にドストエフスキーとは彼女もニクいね」

スティーヴ・マーカス(1939-2005)は、アメリカのジャズ・サキソフォン奏者。

スティーヴ・マーカス(1939-2005)は、アメリカのジャズ・サキソフォン奏者。

“Tomorrow Never Knows”(1968年、ボルテックス・レコード)は、スティーヴ・マーカスのアルバム。フリー・ジャズの手法を生かしながらロックの要素を取り入れている。

収録曲は以下の通りである。

1. 霧の8マイル(Eight Miles High)…ロックバンド、バーズ(米)のサイケデリックな曲

2. メロー・イエロー(Mellow Yellow)…シンガー・ソングライター、ドノヴァン(英)の曲

3. リッスン・ピープル(Listen People)…バンド、ハーマンズ・ハーミッツ(英)の曲

4. レイン(Rain)…ビートルズ(英)の曲

5. トゥモロウ・ネヴァー・ノウズ(Tomorow Never Knows)…同じくビートルズの曲

6. ハーフ・ア・ハート(Half A Heart)…オリジナル

「フュージョン前夜の熱気を伝える作品。マーカスの爆発的なブローも魅力だが、ロック出身のコリエルがジャズの常識では考えられないほどの過激なプレイを繰り広げる。彼の存在感に圧倒される熱い1枚」(『20世紀ジャズ名盤のすべて』SwingJournal2000年5月臨時増刊(スイングジャーナル社、2000年))。

☞1969年6月21日「ステーヴ・マーカスの何とかいうのをリクエストしたのだが」

☞1969年6月21日「マハリァ・ジャクソンのゴスペルソングをきき」

☞1969年6月22日「二時三十分、深夜」

京都:曇・最低17.7℃最高29.9℃。日中は雲が少なかった。

「時には母のない子のように」は、寺山修司作詞・田中未知作曲で、カルメン・マキ(1951-)が歌う曲である。

「時には母のない子のように」は、寺山修司作詞・田中未知作曲で、カルメン・マキ(1951-)が歌う曲である。

シングル『時には母のない子のように』は、CBS・ソニーレコード(現・ソニー・ミュージックエンタテインメント)で1969年2月21日発売され、売上62.2万枚、オリコン最高2位。1969年を代表するヒット曲の一つである。

☞1969年3月30日「愛の讃歌」

「バカも愛を」は、日記の記述では「バカシあいを」(化かし合いを)とみられる。

京都の6月21日(土)の日の出は午前4時43分。

「アナーキズム思想史」は、大沢正道『アナキズム思想史─自由と反抗の歩み』増補改訂版(現代思潮社、1966年)のことである。当時500円。

「アナーキズム思想史」は、大沢正道『アナキズム思想史─自由と反抗の歩み』増補改訂版(現代思潮社、1966年)のことである。当時500円。

当時の広告では「アナキズム思想史とは人間の歴史とともに流れる意識の地下水系である。人間の意識には、原始共産制社会の自由で幸福な生活体験の記憶、階級社会での惨烈な解放闘争の記憶が歴史の濾過機にかけられてその底に沈んでいるのだ。アナキズムは人間の自由と反逆の意識の底へ向って重りを降す」。

「もっと身近な、民衆の素朴な正義感、権力者や金持に対する反感、権力者の手先である役人や軍人、警官に対する不信、平和な生活への愛、生産的な仕事に対する誇り、これらはみな、この潜在的な意識の断片的なあらわれであり、それが存在することの証明でもある。

こんなものなら、ぼくらの仲間のなかにもいくらも見出すことができる、という人があるかもしれない。その通りなのだ。アナキズムはこのような身近な、民衆がいつも心の底に秘め、時折、爆発的に表現する正義感、平和への愛、自分の仕事に対する誇り、仲間意識などを土台として、その土台の上に組み立てられた思想なのである」(大沢正道「アナキズムとはなにか」『アナキズム思想史─自由と反抗の歩み』増補改訂版(現代思潮社、1966年))。

☞1969年6月16日「アナーキズム」

☞中村

高野悦子が買いに行った書店は、京都市中京区寺町通二条上ル要法寺前町の三月書房の可能性がある。三月書房はアナキズム関係の書籍を扱い、『黒の手帖』も市販していた。

三月書房は2020年6月に店舗営業を終了、2020年12月に閉店した。

☞1969年6月22日②「「黒の手帖」」

マヘリア・ジャクソン(1911-1972)は、アメリカの(黒人)女性歌手。通称「ゴスペルの女王」。アメリカ公民権運動で重要な役割を果たしたことでも知られる。代表的アルバムは、“Live at Newport 1958”。

マヘリア・ジャクソン(1911-1972)は、アメリカの(黒人)女性歌手。通称「ゴスペルの女王」。アメリカ公民権運動で重要な役割を果たしたことでも知られる。代表的アルバムは、“Live at Newport 1958”。

ステーヴ・マーカスの何とかは、スティーヴ・マーカスの“Count's Rock Band”(1969年、ボルテックス・レコード/ワーナー・セブンアーツ(現・ワーナー・ミュージック・グループ))である。

☞1969年6月19日「この力強い黒人女(マハリャ・ジャクソン)の歌をききながら目をつぶると」

☞1969年6月19日「ステーヴ・マーカスのTomorrow never knowsをリクエストして」

スカボロ・フェアは、アルバム“Count's Rock Band”所収の曲である。サイモン&ガーファンクル(米)の曲で、ダスティン・ホフマン主演の映画『卒業』の挿入歌として有名。

サイモン&ガーファンクルの同曲シングルは、日本ではCBS・ソニーレコード(現・ソニーミュージックエンタテインメント)で1968年9月1日発売され、売上8.5万枚、オリコン最高39位。

“Count's Rock Band”は、シアンクレールで当時リクエストが多かったアルバムの一つである。

『二十歳の原点』では6月14日(土)の夜はバイトをしており、シアンクレールには行っていない。5月14日(水)の出来事として書いたものである。

21日は午後4時から雨が再び降り出し、午後8時には降水量1.5mmになった。

午後10時ごろに2.5mmまで強くなり、午後11時ごろからは1mmの雨になっていた。

リザ

リザは、京都市上京区千本通丸太町角小山町にあった喫茶店。

当時はジャズ喫茶だった。

建物は現存せず、空き地になっている。

屋上は、高野悦子がアルバイトをしている京都国際ホテル屋上ビヤガーデンである。

「でも私は いつまでも笑わないだろう いつまでも笑えないだろう それでいいのだ

ただ許されるものなら 最後に 人知れず ほほえみたいものだ」(樺美智子「最後に」『人しれず微笑まん』(三一書房、1960年))。

☞1969年6月15日「樺美智子は国家権力によって虐殺された」