12月13日京都:曇・最高13.9℃最低5.0℃。ただし京都府北部では雨だった。

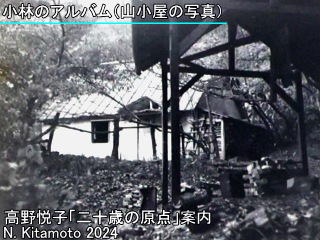

☞山小屋

出町柳駅15:02-(京福叡山本線・鞍馬線)-15:32貴船口駅。

出町柳駅15:02-(京福叡山本線・鞍馬線)-15:32貴船口駅。

貴船口駅は京都市左京区鞍馬貴船町にある京福(現・叡電)鞍馬線の駅である。叡電と呼ばれていた。出町柳駅から貴船口駅まで当時運賃100円。電車の本数がバスの便より多かった。

叡電・貴船口は改築され、2020年に新しい駅舎になった。

京都バスが貴船口と貴船を結んでいるが、当時は便が少なかった。

貴船口駅を午後3時40分ごろ出発した。ここから当時のガイドブックで情景の文章を引用する。近年は台風等による倒木や崩落で周辺の状況が大きく変わっている。

貴船口駅を午後3時40分ごろ出発した。ここから当時のガイドブックで情景の文章を引用する。近年は台風等による倒木や崩落で周辺の状況が大きく変わっている。

「貴船口で電車をおりたら、貴船川に沿った広い道を上流に向かおう。5分ほどで、赤い欄干の小さな橋を渡る。これが梅の宮橋。貴船神社に着くまで、次々に同じような赤い欄干の橋が現われる。これらの橋を何度も渡って、次第に貴船川の奥へ、はいってゆく。

両岸は杉の植林が行なわれた貴船山国有林で、風致地区になっている。駅から約25分で料理旅館を見出すだろう。これよりさらに上流に貴船の川床で知られる料理旅館が並んでいる」

「この料理旅館群の中ほどに、対岸に渡る小さな木橋がある。黒と赤にぬられたこの橋を渡って山道へはいれば、鞍馬寺へぬける参道である。

これを通りこして、少し進んだところで大きな鳥居を見る。貴船神社の総本山である。貴船口駅から30分みておけば充分である」

「鳥居をくぐらずに右の道をゆく。やがて杉の大木が道の真ん中に一列に並んだ貴船の奥宮に着く。

奥宮の右側のコンクリート橋を渡ると、やや山道らしくなる。このあたりまでくればハンゴウ炊さんもよかろう。道はやや登りになり、やがて朽ちかけた奥貴船橋を渡る。ここで谷が二分するが、橋を渡れば道は右の谷へつづいている。

右の支谷にはいって間もなく、コンクリートの阿蘇谷橋に出合う。ここで橋を渡らずに谷沿いに登れば1時間たらずで旧花背峠に出るが、芹生へ行くには橋を渡って道を左にとる。この道をどんどん進んで行けばよい。道は次第に山腹高く登り、いつの間にか小さな谷にはいってゆく。両側の尾根が次第に低くなり、登りつめて行くと道がUターンしているところに地蔵堂がある。

ここから芹生峠までは約10分である。カラリと開けた山腹を登りつめ、峠をむこう側へ下ると静まりかえった杉林が待っている。

芹生の里までの15分は静かな林間の峠路である。この道を下って、芹生にはいるために渡る橋が寺子屋橋」(北山クラブ編「芹生から旧花背峠へ」『京都周辺の山々』(創元社、1966年)。

途中の梅ノ宮橋(京都市左京区鞍馬本町)は1939年、阿蘇谷橋は1962年の架設である。奥貴船橋は1973年に架け替えられた。

☞芹生

山小屋に向かって左側にあたる谷に沿って雲取山まで登るルートである。12月14日(土)は午前に出発した。

山小屋に向かって左側にあたる谷に沿って雲取山まで登るルートである。12月14日(土)は午前に出発した。

「この小屋から左手の小さな谷にはいる。伏流らしく水路が道になっている。つまり谷の中心を登ることになる。両側は熊笹の中に、白く細い幹の灌木が流れるように立っている。したがって視野は広く明るい」

「このルートは、雲取山へのいちばん近いルートであり、立命大ワンダーフォーゲル部の開発になる、立命ルートとも呼ぶべき道であろう。

途中、岩に梯子が細びきで固定してあったりして、部員諸君の並々ならぬ愛情と努力を物語っている」(創元社編集部編「雲取山」『関西の山々』(創元社、1968年))。

雲取山は京都府京北町芹生(現・京都市右京区京北芹生町)に頂上がある標高911.1m(現・911.0m)の山。京都北山を代表する山の一つである。

1960年代初めは「山頂には三等三角点の石標を中心に2m四方位の空地があるのみで、あとは雑木におおわれている。立木のしっかりしたのに登らないと展望がきかないが、木の上からは近江の山々、山城南部からはるか大阪方面までを一望のもとに収められる」(平安山岳会「雲取山」『京都北山』(東林書房、1962年))状態だったが、その後「頂上には木が1本立っていて、その回りがひらけている。眺望は東面が完全にひらけ、西面は木の間越しに大堰川流域の山々などが望見できる」(創元社編集部編「雲取山」『関西の山々』(創元社、1968年))とされた。

現在は雑木に囲まれて、展望は良くない。

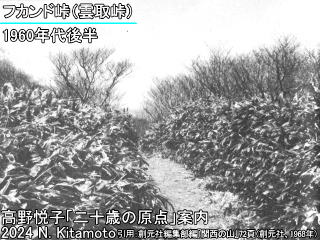

雲取山頂上から下るフカンド峠(雲取峠)へのルートは当時、始めの方の部分が異なっていた。

当時は頂上から「はじめ北に尾根道を行くが、10メートルくらい行くと、道は熊笹の中を西北におりていく。三の谷の源頭を横断し、さらに竹次谷に下っていくように思えるので、雲取峠とは方角がだいんだん離れていくように思うが、心配せず道に従って行けばよい。竹次谷の源頭を回り込むあたり、杉の植林と熊笹の対比が美しい」(創元社編集部編「雲取山」『関西の山々』(創元社、1968年))と表現されている。

現在のルートは頂上からまもなくして北西に下りることはなく、そのまま雲取峠のある北東方向になっている。

フカンド峠(雲取峠)は 京都府京北町灰屋(現・京都市右京区京北灰屋町)にある峠である。1960年代の国土地理院地図では「フカンド峠」と記されていた。

フカンド峠は「熊笹の中にはっきり道がついた、明るく広濶な峠である。影のある北山の峠の中では異色に属するものであろう」(創元社編集部編「雲取山」『関西の山々』(創元社、1968年))。現在はくまざさはなくなっている。

このあと一ノ谷出合いで道しるべを向かって右の芹生方面へ行く。

「本流を下る。静かな泉のような水である。V字型ではない底の広い谷を、水路にあふれるように豊かに流れる清冽な水は、春の小川を連想させる。10分余り歩くと、右手からかなりな谷がはいってくる。だがここには対岸に渡る橋もないし、道標もないが、これが二の谷の入り口である」(創元社編集部編「雲取山」『関西の山々』(創元社、1968年))。

☞寺子屋橋

山小屋でのコンパ(飲み会)は1968年12月14日(土)の夜であり、翌朝は12月15日(日)朝である。

映画『未青年』でジャック・ペラン演じる主役のアランが叫ぶ言葉を参考にしたとみられる。

☞未青年

「よく飛びはなれて、結局は孤立している女性はすごく多く見かけるし、偉そうなことばかり言って、全然だめな奴だっているんだ。目下、我々にはすごく鋭敏な感受性が要求されているし、それは自然に出てくる訳でもない。そうした意味で、ぼくたちが面している現在は広範な問題意識を養い、感受性を培うために、ものすごく多大の勉強とまじめさが必要だと思う」(奥浩平「中原素子への手紙1962年3月29日」『青春の墓標─ある学生活動家の愛と死』(文藝春秋新社、1965年))。

☞青春の墓標

京都ふあんてん本館は、京都市中京区木屋町通三条下ル一筋目西入ル大黒町にあった中華料理店である。別館が京都市中京区木屋町通御池下ル上大阪町にあったため、日記ではあえて「(三条木屋町)」と記述している。

「少し入口が狭く、気をつけぬと通り越すが、中はひろい」「昭和30年ごろの創業、始めから婦人層をねらい、京都で一ばん手軽に入れる中華料理を標榜して出来た。中華一般いろいろ出来るが、簡単に冷麺や中華そばだけを食べにくる客も多い。1階はアラカルト、2階、3階は宴会と予約席、一人いくらという風にたのむと、5人以上なら宴会風にやれる」(臼井喜之助「京都ふあんてん」『新編京都味覚散歩』(白川書院、1970年))。

ビールはサントリー、日本酒は白雪特級酒を扱っていた。高野悦子がおいしかったとしたのはサントリービールである。

建物は現存せず、商業ビルになっている。

14日のことである。

飲食店(飲み屋)→屋台→洋酒喫茶→旅館とみられる。洋酒喫茶でビール、フィズカクテル、ウイスキーのコーラ割りを次々と出されて酔いが加速した。

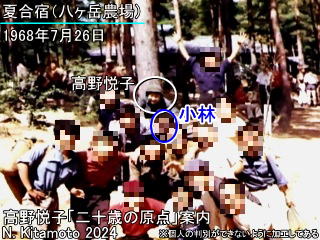

小林

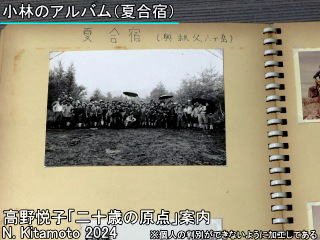

小林はワンゲル部の主要メンバーで同学年の男子学生(1967年入学)。高野悦子とは新人合宿(1968年5月)、夏合宿の集結地(7月)が共通した。山行で同じになるのは月見パーワン(10月)が初めてで、山小屋(12月)は2回目だったとみられる。

1969年1月末ごろまで高野悦子の下宿(原田方)に小林から再三にわたり電話があったが、高野悦子はすべて応答を拒否した。

高野悦子は小林との件を牧野に相談していて、高野悦子が自殺した際、牧野は「あいつが殺したみたいなもの」といったような言い方で小林についてずっと怒り続けていたという。

ただし高野悦子と牧野は1969年4月下旬以降は疎遠になっており、牧野は中村との関係を直接知らなかった。

小林は栃木県西那須野町(現・那須塩原市)で行われた高野悦子の葬儀・告別式に参列したとされる。

小林は2023年に死去したが、学生時代のアルバムが残っていた。 そこには夏合宿の集結地や山小屋の写真もあった。

生前、家族にワンゲル部や山小屋の話をよくしていた。ただ、そこで高野悦子の名前が出ることはなかったという。

☞牧野さん

☞ワンゲル部

☞新人合宿

☞夏合宿

☞月見パーワン

☞原田方

☞日記発見からの道のり

12月18日(水)午後1時過ぎから、清心館前で全共闘準備会(反民青・共産党系)主催による教職員組合(共産党系)執行部との「大衆団交」が行われ、学生数百人が集まった。

12月18日(水)午後1時過ぎから、清心館前で全共闘準備会(反民青・共産党系)主催による教職員組合(共産党系)執行部との「大衆団交」が行われ、学生数百人が集まった。

教職員組合との「大衆団交」は前日に引き続いて行われたもの。「大衆団交」と称していたのは民青ではなく、全共闘(準)側である。

教職員組合は12月13日(金) にわだつみ像前に隊列を組んでシュプレヒコールを上げて以来、全共闘(準)の行動を批判してきたが、「17日・18日両日には、組合の書記局にヘルメットをかぶった学生が大挙しておしよせ、委員長・副委員長・書記次長を暴力で無理矢理に連行し、彼等のいう「大衆団交」の壇上にひきずりあげました。わたくしたちの代表はこのような不法なやりかたに抗議して、壇上で数時間の沈黙をもってこたえました」(「討議資料」(立命館教職員組合執行委員会、1968年12月23日))としている。

遠藤さんは女子、酒井君と加賀君は男子で、いずれも日本史学専攻の同級生(1967年入学)。

☞二十歳の原点1969年2月6日「酒井君?」

『わたしが子どもだったころ』(みすず書房、1958年)は、西ドイツ(現・ドイツ)の児童文学作家のエーリヒ・ケストナー(1899-1974)が自らの子ども時代を描いた自伝作品、高橋健二訳。岩波書店からも1962年にケストナー少年文学全集の一冊として出されている。

「わたしが小さな男の子だったのは、50年もまえのことである。50年といえば、とにかく半世紀だ。(計算ちがいでなければいいが!)わたしはある日、半世紀まえ男の子がどんなふうに暮らしていたかということは、みなさんにもおもしろいかもしれない、と考えた」(エーリヒ・ケストナー著高橋健二訳「前がきのない本はない」『わたしが子どもだったころ』(みすず書房、1958年))。

現在は『ぼくが子どもだったころ』岩波少年文庫(岩波書店、2023年)のタイトル、池田香代子訳になっている。

☞未青年

京都:曇時々雨・最高11.6℃最低6.8℃。

「12月19日(木)正午すぎから立命館大で、米原潜寄港に反対する立命大学友会の全学抗議集会と府学連(反日共系)の全京都学生決起抗議集会が開かれたが、一般学生2000人がゲバルト騒ぎを阻止しようと、二つの集会の間に割ってはいり、混乱は避けられた。このあと一般学生は午後4時半から存心館前広場で、立命始まっていらいの大集会を約2時間半にわたって開き「学園からゲバルトを追放するとともに学友会の姿勢を正そう」などと話し合い、今後、クラス討議などで一般学生としての意見を高めていくことを申しあわせた。

「12月19日(木)正午すぎから立命館大で、米原潜寄港に反対する立命大学友会の全学抗議集会と府学連(反日共系)の全京都学生決起抗議集会が開かれたが、一般学生2000人がゲバルト騒ぎを阻止しようと、二つの集会の間に割ってはいり、混乱は避けられた。このあと一般学生は午後4時半から存心館前広場で、立命始まっていらいの大集会を約2時間半にわたって開き「学園からゲバルトを追放するとともに学友会の姿勢を正そう」などと話し合い、今後、クラス討議などで一般学生としての意見を高めていくことを申しあわせた。

これはさる12-14日の3日間、同大学学生新聞社(反日共系)へ日共系の学生10人が入部を申し出たことから両派学生が対立、流血騒ぎまで引き起こした事件について大学側が一般学生らと連日クラス討議を重ねてきた成果とみられる(「ゲバルト騒ぎ阻止…立命大・一般学生、立ちあがる」『京都新聞昭和43年12月20日』(京都新聞社、1968年))。

高野悦子が参加したのはこの一般学生の集会である。

米原発寄港に反対する全共闘準備会(反民青系)の「学生決起抗議集会」にはヘルメット姿が目立つ約500人が参加した。午後1時から清心館前で全立命集会、午後3時から京大、同志社大の学生も加わった全京都集会が開かれた。学友会(民青系)の「全学抗議集会」は民青のハチマキ姿が多い約500人が参加した。わだつみ像前で開かれ、「大学自治を守れ、新聞社は自己批判せよ」と訴えた。

このほかに一般学生約2000人が集まり、午後4時半から存心館前で開かれた集会では広場や建物2階の窓やベランダまで埋め尽くされた。

山小屋から帰ったのは12月15日(日)で、翌日の月曜日に登校した。

12月13日昼すぎから「大学清心館前広場でヘルメット、角材で武装した反日共系学生約200人が「学園新聞社を日共系に占拠された」と、抗議集会を開いて実力奪回を決め、同3時すぎ、同新聞社の部屋や学生集会場の16号教室のある存心館1階西側校舎に突入。

16号教室には約80人の日共系学生が立てこもり、存心館東西2つの出入り口に内側から机やイスでバリケードを築いて防戦、反日共系の学生が丸太や鉄材などで排除。一方、日共系は、内側からゲバ棒でつついたり、2階からストーブ用の灯油をまくなどしたが、反日共系は約半時間後に同館へ乱入した。

日共系学生も角材やいすなどで防戦。乱闘は1階、2階、3階へと広がり、廊下にあった消化器をかけたり、消火センの水をかけるなどしあった」

「この日の乱闘でけがをし、立命館診療所で手当てを受けたのは30人以上とみられているが軽傷」(「角材ふるい30人けが」『京都新聞昭和43年12月14日』(京都新聞社、1968年))。

「14日も正午すぎから開かれた一部学友会など主催の〝全学集会〟に、反日共系各派連合の学生がヘルメット、角材で突っ込むなど、2日続きのゲバルト(暴力)騒ぎとなった」(「〝民主立命〟を守ろう」『京都新聞昭和43年12月15日』(京都新聞社、1968年))。

大川君はワンゲル部で同学年の男子部員。

国鉄(現・JR西日本)・京都駅から乗ったのは岡山発東京行の急行「長州」である。電車。

国鉄(現・JR西日本)・京都駅から乗ったのは岡山発東京行の急行「長州」である。電車。

12月23日(月)京都駅:20:30-大津20:42-21:45米原21:50-大垣22:29-岐阜22:44-尾張一宮22:58-23:12名古屋23:19-24日(火)00:55浜松00:57-02:03静岡02:05-富士02:48-沼津03:10-03:34熱海03:35-03:58小田原03:59-大船04:46-横浜05:04-品川05:25-05:35東京駅14番線(現・東海道新幹線14番線)。

東京駅-上野駅。

国鉄(現・JR東日本)・上野駅から上野発盛岡・喜多方行の急行「いわて1号・ばんだい1号」に乗った。電車。

上野駅15番線06:40-赤羽06:50-大宮07:04-07:36小山07:37-07:56宇都宮07:58-08:28西那須野駅。

☞高野悦子の実家

1968年12月24日(火)NHKテレビ午後8時00分~9時00分:『あひるの学校』芦田伸介、十朱幸代、加賀まりこ、津田京子、金子信雄、緒賀邦江ほか。

「塩沢社長夫妻(市村俊幸、氏家慎子)が息子の光太郎(古今亭志ん朝)と千鶴子(十朱幸代)を交際させてくれと強引に申入れてきた。俊彦(芦田伸介)は千鶴子の気持をきくと彼女は光太郎を問題にしていない。また広島に帰ったきりの六助(川地民夫)もきらいだと強がりをいう。俊彦はチャンスとばかり、娘たちに内緒でクリスマスパーティーに秀才社員の若林(北浦正義)を招き、千鶴子と見合させる作戦をたてる。

これをかぎつけた次女・さおり(加賀まりこ)の発案で3人は、パーティーの朝スキーに出かける。夕方、俊彦と若林ががっかりしているところへ、ねんざした千鶴子をかかえて娘たちが帰ってきた。脚本・阪田寛夫」(「見合避けてスキー場へ…あひるの学校」『朝日新聞1968年12月24日』(朝日新聞社、1968年))。

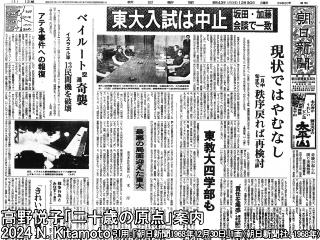

『朝日新聞1968年12月30日』(朝日新聞社、1968年)である。

『朝日新聞1968年12月30日』(朝日新聞社、1968年)である。

「来春の東大入試を実施するか中止するかをめぐる坂田文相ら文部省首脳と加藤総長代行ら東大側との大詰の協議は29日、東京・霞が関の文部省特別会議室で午前と午後の2回開かれ、入試を中止とすることで両者の意見が一致。このため文部省が入試中止に必要な行政措置をとることを東大側は了承した」(「東大入試は中止、坂田・加藤会談で一致」『朝日新聞1968年12月30日』(朝日新聞社、1968年))。

「東京教育大の入試問題について坂田文相と前川学長代理らは29日夕、最終協議の結果、文、理、教育、農の4学部の入試は中止し、ストをしていない体育学部だけの入試を実施する、との方針を決めた」(「東教大4学部も」『朝日新聞1968年12月30日』(朝日新聞社、1968年))。

「奥田京大総長は、「本当に振りわけ入学をする気なら、文部省から非公式打診があるはずだが…、実現性はあるのかな」と首をひねる。羽田教養部長になると、はっきりと不可能論。「来年度予定される一学科の増設さえ、カリキュラム編成に四苦八苦している状態なのに、二部授業でもやれというのなら話は別だが……」」(「ぼくらこそ犠牲者…東大入試中止に受験生」『朝日新聞1968年12月30日』(朝日新聞社、1968年))。

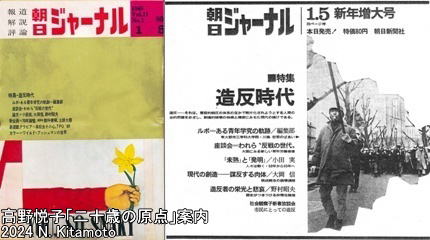

「朝日ジャーナル」は『朝日ジャーナル1969年1月5日号』(朝日新聞社、1969年)である。1968年12月25日(水)発売、80円。

「矛盾がはっきりしたのは、人々が、たとえば、民主主義の原理の完全な実現をのぞんで動き始めたからだろう。受身に民主主義を受入れているかぎり矛盾は決して目に見えてこなかったにちがいない」(「「未熟」と「発明」」『朝日ジャーナル1969年1月5日号』(朝日新聞社、1969年))。

この日のテレビ番組として、フジテレビ午後0時00分~1時00分:『お昼のゴールデンショー』前田武彦、コント55号、布施明、Wけんじ、槇みちるほか。日本テレビ午後0時30分~1時30分:『お昼のワイドショー』「ボタン裁判」'68最低殊勲賞。

☞1968年11月16日「大地に二本の足で立っている「私」は」

☞二十歳の原点1969年1月2日「未熟であること、孤独であることの認識はまだまだ浅い」