京都:晴・最高16.1℃最低5.2℃。終日ほぼ快晴。

☞原田方

「疎水」は、原田方に隣接する水路のことである。

☞1967年4月9日「きのう(八日)が入学式であった」

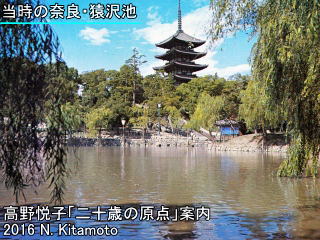

日記には記述がないが、高野悦子は1968年4月上旬ころ、母・アイが検査通院で来ていた奈良市に数回行っている。

関係者によると、アイは4月1日(月)から6日(土)まで奈良市のホテルに滞在し、ホテルから検査に通院した。検査の終わる時間ごろに悦子が訪ねて来ていた。悦子は「原田さんの下宿に引っ越したあとで、荷物もまだほどいてないのに」と話していたという。

この間、滞在先のホテルが手配した車で、アイと悦子は奈良公園などの名所を観光する機会もあった。

「68年の春、アイは奈良の病院に検査入院した。悦子は「引っ越したばかりで片づけも済まないのに」とふくれながらも、毎日通ってきて一緒に近くを散歩した」(「母よ、これが私の生です─二十歳の原点」『朝日新聞(京都版)2006年1月10日』(朝日新聞社、2006年))。

高野悦子が奈良に行ったのは、高校2年生時の修学旅行以来、2回目である。奈良市側で利用したとみられる近鉄・近畿日本奈良駅は地上駅だったが、1969年に地下化し、1970年に駅名を近鉄奈良駅に改称した。

☞奈良(高2関西修学旅行)

☞母 高野アイの訪問と買い物

教育職員免許法により、立命館大学文学部では、中学校教諭一級普通免許状、高等学校教諭二級普通免許状を、社会・国語・英語の各教科で取得することができた。そのため高野悦子は2年生にあたり、教員免許状取得のためには以下の履修方法を考える必要があった。

① 一般教育科目「法学」を必修しなければならない。これについては1年生で単位を修得できなかった。

② 中学校一級普通免許状の国語・英語を取得する場合は一般教育科目「倫理学」か「哲学」を必修しなければならない。これについては1年生で「哲学」の単位を修得している。

③ 2年生で教職専門科目「教育原理」「教育心理学」などの履修が勧められたが、一方で2年生は教職専門科目を含めて全教科を通じて合計50単位を超えて履修することができない制限があった。これについて高野悦子は1年生で16単位未履修となっているため、2年生で教職専門科目の修得をする余裕がなかった。

教育職員免許法は、1989年に中学校教諭が専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種類に、高等学校教諭が専修免許状、一種免許状の2種類になるなど改正が続いている。

☞1968年2月6日「後期試験の総括」

2年生については「一回生で履修できなかった一般教育科目と外国語の単位をまず履修し、この年度で一般教育科目と外国語の所定の単位を全部履修し終るようにしなければならない」(「回生別履修計画」『立命館大学文学部(一部)昭和42年度学修要項』(立命館大学文学部、1967年))とされた。

昭和41年度から実施された文学部の新カリキュラムでは、2年生終了までに、これらの単位を修得できないと、3年生において、必ず、これらの単位を満たすように受講しなければならない(履修制限)扱いとなっていた。

☞立命館大学文学部昭和42年度学修要項

立命館大学古美術研究会は、京都を中心に日本国内の古美術を研究するサークル。絵画、彫刻、建築、庭園など。梅原猛文学部教授を顧問として1961年に発足し、見学会や合宿、講演会の主催などを行っていた。

「酒造の神として知られる松尾大社の豊穣感謝大祭が、9日同大社で行なわれた。毎年秋の醸造祈願祭に対して豊穣を感謝する祭り。祭典は午前10時半から本殿で行なわれ、神事に続き、京都舞楽会がしょう、ひちりきなどのおごそかな音に合わせて舞楽〝蘭陵王〟を奉納した。この日、本殿には各地の醸造メーカー約50社から奉納された清酒、ビール約200本が並べられ、山形、熊本県などからも〝酒屋さん〟が詰めかけ終日参拝客でにぎわった」(「全国の〝酒屋さん〟集め、松尾大社で豊穣感謝大祭」『京都新聞昭和43年4月10日』(京都新聞社、1968年))。

☞1968年12月10日「前の旅館では宴会騒ぎで」

京都:雨・最高14.5℃最低11.0℃。夕方まで雨が降った。

4月10日(水)に後期試験等の結果を成績通知表(受験報告)で受け取った。試験等の結果は科目ごとに100点満点の点数による評点で示されている。60点以上が合格で単位修得となり、成績証明書では100~80点が「優」、79~70点が「良」、69~60点が「可」と表示される。

評点が60点未満や試験等を受けないと単位が認められない。法学(4単位)・生物学(4単位)・人類学(4単位)が一般教育科目で計12単位、仏語(初級文法、2単位)・仏語(初級読本、2単位)が外国語科目で計4単位、全部で16単位になる。

成績通知表と同時に今年度に履修する科目を選定して提出する受講届の用紙を受け取っている。

京都:曇・最高17.9℃最低8.2℃。

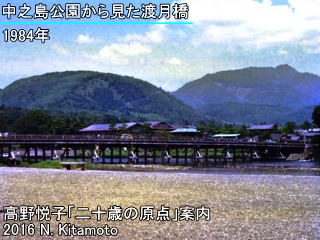

渡月橋

渡月橋は、京都市右京区嵯峨中之島町の桂川に架かる全長154.5mの橋であり、嵐山のシンボルとなっている。

9世紀前半にはすでに架けられていたと考えられるが、現在の渡月橋は、1932年の洪水で流された後、1934年に鉄筋コンクリート製となったものである。欄干部分は最近では2001年、2018年に改修されたが、今も木製である。

☞二十歳の原点1969年2月8日「五時頃、ふっと自転車で嵐山に行く」

このころ嵐山は桜が「満開」(「花だより12日」『京都新聞昭和43年4月12日(夕刊)』(京都新聞社、1968年))だった。

中之島公園

中之島公園(現・嵐山公園中之島地区)は、京都市右京区嵯峨中之島町にある京都府の公園。

中之島公園(現・嵐山公園中之島地区)は、京都市右京区嵯峨中之島町にある京都府の公園。

桂川の中州にあってマツやサクラが多く、花見酒を楽しむグループが多かった。「洛西の花どころ・嵐山ではこのところ花にうかれた酔っぱらいグループのいざこざがたえず、太秦署は四苦八苦」(「脱線・花見酒、相つぐ乱闘騒ぎ」『京都新聞昭和43年4月10日)』(京都新聞社、1968年))とされている。

高野悦子の2年生における登録科目は以下の48単位とみられる。

[一般教育科目] 12単位

(社会科学系列)教育

(自然科学系列)地学、人類学

[外国語科目] 8単位

(第一外国語)英語、英語

(第二外国語)仏語(初級文法)、仏語(初級読本)

[専攻科目]

日本史概説Ⅰ

日本史特講Ⅳ

史料講読Ⅰ

[学科共通科目]

史学概論

史学史

現代史Ⅰ

西洋史概説Ⅰ

☞1967年4月30日「北山先生」

京都:晴・最低9.4℃最高23.2℃。

この日から昭和43年度の講義が始まっている。

いずれも原田方の食堂での出来事である。

☞眼鏡を笑った短大生・大山さん「高野悦子さんと原田さんの下宿」

小田実『義務としての旅』岩波新書(岩波書店、1967年)。当時150円。

小田実『義務としての旅』岩波新書(岩波書店、1967年)。当時150円。

小田実が、1965年から1966年9月まで3回にわたるアメリカ、ソ連、ヨーロッパ、インドへの旅で、反戦・平和をテーマとした集会や国際会議へ参加したことなどを通じ、主にベトナム戦争についての考えをまとめたものである。雑誌『世界』(岩波書店)1966年4月号から1967年3月号まで掲載の記事を加筆して新書化した。

紹介では「黙視は許されない、行動こそ義務なのだ。さまざまな状況の中で反戦運動に挺身する人々とベトナムを論じ、ともに行動し、その運動を世界のすべての人々の手に渡そうと、著者は考える。そしてアメリカへ渡り、ソ連・フランスへ行き、自らの思想と行動をたしかめつつ運動の指標を見出そうとした。これは「作家である私の〝義務としての旅〟だ」と著者はいう。その旅での、さまざまな運動への鋭い問いかけと希望を語った記録が本書である」。

「一人の日本人であり、文学者である私が、いや、現代の世界に生きる一人の人間としての私が、ベトナム戦争をどのように受けとめ、そこで何を考え、何をしようとして来たかの記録である」(小田実「はじめに」『義務としての旅』岩波新書(岩波書店、1967年))。

☞二十歳の原点1969年1月5日「小田実」

☞1967年7月15日「『差別』も読むはずだったが手もつけなかった」

「私たちが「特殊部落」という言葉をきいて、心にトゲのささる思いがするのは、その言葉が「6000部落300万人」といわれる未解放部落(あるいは被差別部落)の実態を正しくあらわしていないから」

「人間としてのぞましくないあらゆる状態すなわち〝差別〟の「代名詞」として使用されている」

「この言葉は、もっぱら、軽蔑的なあるいは自嘲的な〝差別〟をあらわす比喩としてもちいられているように、一つの事柄を正確に規定しているとは云えない」(東上高志「私たちのまわり」『差別─部落問題の手びき』三一新書(三一書房、1959年))。

☞農村調査

部落研の部室(Box)のことである。したがって部落研を正式に退部したのは4月13日(土)になる。部落研退部の際、今後ワンゲル部に入って活動する考えがあることを告げたとされている。

『教育の森・8─大学は揺れる』(毎日新聞社、1967年)は、毎日新聞社論説委員だった村松喬(1917-1982)の教育問題に関するシリーズの1冊。当時250円。

『教育の森・8─大学は揺れる』(毎日新聞社、1967年)は、毎日新聞社論説委員だった村松喬(1917-1982)の教育問題に関するシリーズの1冊。当時250円。

「京都の立命館大学の一般市民に対する「土曜講座」には、注目に値するものがある。土曜講座は、戦後間もない21年3月からはじめられた」

「総長の専用車がないことや、理事や部長の専用の部屋や秘書もないことは、権威主義の排除によるムダの排除である。情実のない公正な入試も、その民主的なあり方からは当然である。大学財政公開の原則もある。また注目すべきは、教師を新しく迎える場合も、ほかの大学で功成り名遂げた定年の有名教授を招くよりは、40代の中堅の学者を重点にしていることである。こうした努力を見ると、戦後の各大学が共通して持っている諸課題に、この大学は大胆にメスを入れ、取組んでいると見ていい」

「立命館大学で行なわれているこのようなことのなかに、最も大きな意味を持つものが、学内の民主化である点は、すでに気づかれたと思う。

大学のなかでの民主的な理念、その実現が不十分不満足な困難な現状のなかでも、大学として好ましい、あるべき姿の推進力となっていることを、注目しなければならない」(村松喬「使命と民主化」『教育の森・8─大学は揺れる』(毎日新聞社、1967年))。

☞1968年5月14日「また『教育の森』の高校教育のところをよんで」

☞1967年3月10日「一日 卒業式 立教合格」