☞1969年5月12日「病院にいきました」

1969年5月27日付記述の3店の位置をまとめると下の地図になる。以下、各店順に説明する。

四条河原町は、京都随一の繁華街。1970年大阪「万国博を1年後にひかえてホテル、デパートの増改築が急ピッチだが、京の繁華街の中心四条河原町周辺でも、高層ビル建設が相ついでいる。「国際文化観光都市」の顔ともいえるこの一帯は、万国博を機に大きく移り変わろうとしている」(「四条河原町に4つのビル─万国博ひかえ〝京のお化粧〟」『夕刊京都昭和44年2月26日』(夕刊京都新聞社、1969年))状況だった。

清水屋は、京都市中京区河原町通蛸薬師上ル奈良屋町にあるレコード店。建物は建て替えられたが、店は現存する。

清水屋は、京都市中京区河原町通蛸薬師上ル奈良屋町にあるレコード店。建物は建て替えられたが、店は現存する。☞裏窓

珉珉三条大橋店

珉珉三条大橋店(現・三条店)は、京都市中京区木屋町通三条下ル一筋目東入ル石屋町の中華料理店。ギョーザの珉珉チェーンの店で、看板料理の一つがジンギスカン(写真下)である。

珉珉は1953年、画家だった古田安夫が大阪・南区(現・中央区)の路地裏に開店した大衆向け中華料理店がスタートで、餃子を主力として急成長し、関西一円にチェーン店を持つようになっていた。

当時は南側に入り口があり、店は1階部分だけだった。建物は一新されたが、同店は現在も同じ場所で営業している。なお当時、珉珉チェーンには別に(旧)「三条店」が京都市中京区河原町通三条下ル二筋目東入ル大黒町にもあったため、こちらの可能性も残る。

☞二十歳の原点序章1967年11月18日「三条の「珉珉」で古井さん、島田さん、飯田さんと食事をし」

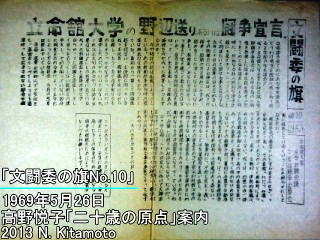

高野悦子が読んだアジビラは「文闘委の旗」の可能性がある。

立命館大学の野辺送り、あるいは闘争宣言。

立命館大学の野辺送り、あるいは闘争宣言。文闘委の旗No.10(1969年5月26日)

立命館大学全学共闘会議文学部闘争委員会

立命館の全ての心ある学友諸君!!とりわけ状況を鋭敏に感じ取り得る文学部の学友諸君!

我々立命館大学全学共闘会議文学部闘争委員会は、大学当局の人間性を無視した闘争圧殺を満身の怒りをこめて学友諸君に訴えると同時に、如何なる非人間的な闘争圧殺にも屈せずフェニックスのごとく羽ばたいて見せる事を宣言する。

5月20日の屈辱の日を忘れまい。その物理力による弾圧は、我々の闘争・団結の力を強めこそすれ、弱めることに決してなりはしない事を。教授達!あなた方はそういう事を歴史を通じて教えたではないか。自分自身の学問的信念を裏切って、歴史を歪曲し、支配者の論理を今や我々に強要しようとするのか。

今や時計の針は逆転しようとしている。あの新聞社事件当時の陰湿な無気力な秩序にもどろうとしている。最初から一貫して問題提起を行ない、主体的に闘っている我々を民青・機動隊を使いながら圧殺し、もう一方で改革案なるものをチラつかせながら「これだけ譲歩したのだからいいのではないか。これ以上文句のあるやつは話す必要はない!」との態度に出ている。

我々の問題提起と直接対決せず、自らかってに問題を設定し、そして自らを危うくしない範囲での譲歩をし、それを闘っていない部分に同意を求める事によって正当化しようとする教授会、当局の態度は見えすいている。

当局・民青が如何にデマ宣伝をし、真実をインペイしようとも最早けっしてだまされない部分が確実に存在しているということを明らかにしておきたい。

現在社会の亀裂にひたすら目をふせぎ、「平和と民主々義」、その象徴「わだつみ像」をあたかも実体のあるがごとく無批判にまつり上げる事は、最早、反動的・体制的意識以外の何ものでもない。我々は、幻想の合一体である戦後平和と民主々義の中の亀裂を見つめ、その亀裂を止揚すべく闘わなければならない。その過程で右翼的に分裂する部分も当然生まれてくる。我々はこの反革命部分を打倒しなければ我々の前進はあり得ない。亀裂をかくし、抽象的に「平和と民主々義」をかかげることは左翼部分を追い出し、自らの体制内での安泰をめざす党派的利害以外の何物でもない事を宣言し、亀裂を深めるため闘争を断固継続するであろう。そのためにも闘わないものの免罪符となり下っている「わだつみ像」は倒されねばならなかったのだ。

20日立命、23日京大において大弾圧をうけ、一時的衰勢はまぬがれ得ないにしても必ずや広小路キャンパスに再生し、更なる闘争の前進を勝ち取る事を事実でもって示すであろう。

1969年5月26日

[20日あるいは23日における大弾圧によって、不当に逮捕され、負傷した多くの学友のため、又更なる闘争の継続のためにより多くの資金カンパをお願いします。]

☞1969年5月2日「民青に棒でポカンとなぐられる」

☞1969年5月24日①「門でこぜりあい。民青になぐられる」

☞1969年5月24日③「投石してつかまるが帰される」

京都:晴・最高24.5℃最低12.9℃。未明の雨が朝方までに上った。

☞1969年5月24日「恒心館にて全学バリ闘争準備」

ワルシャワ労働歌は、元々ポーランドの労働運動の歌を日本語訳したもの。圧政と対決する趣旨の歌詞である。

☞中村

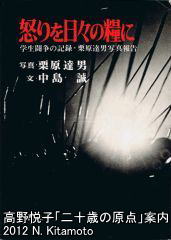

「長沼」は仮名であり、那須文学社版の記述での実名は「中島」である。そしてこの段落以下の記述は、『怒りを日々の糧に』所収の中島誠(1930-2012)の次の文章を受けたものである。

「現代社会に生きる人々は、厳然たるこの階級社会のなかで、生きるために、つまりおのれの労働力を少しでも高く資本に売りつけて存在を維持するために、たまたま大学生になるのであり、たまたま中卒で、あるいは高卒で就職するのである。就職か大学受験か、と迷うことがそれほど深刻かつ重大な難問であると思うこと自体が、資本制社会の擬制の幻想に、たぶらかされていることなのだ。誰も、あなたは是非大学生になってくれ、と頼んではいないのである。大学生になることを何か、人生の必然、自然の成りゆきのように考えているところに、社会の決定的欺瞞性がある。この欺瞞を徹底的に破砕してみれば、東大や日大の全共闘学生がここ一年間闘ってきた主題の意識こそが、階級社会に生きる人間として全く正常なものであることがわかるのである。私に手紙をくれた少年のように迷うことが、いわば当たりまえなのであって、高校を出れば大学、大学を出れば就職というように、すーっと歩んでしまう精神構造こそ実は人間として異常なのである」

「自主大学は反帝反スタつまり反体制でなければ存立できないし、反体制大学は、当然のことながら、現存の大学の否定解体のうえに築かれねばならぬから、権力との真向うからの対立によりつくられねばならない」(中島誠「混沌を越え、断絶から変革の持続へ」『怒りを日々の糧に─学生闘争の記録・栗原達男写真報告』(冬樹社、1969年))。

したがって、『二十歳の原点』(単行本)の編集時の基本ルール(友人等に限って仮名とする)に従えば、仮名ではなく、1969年5月30日での扱いと同じように、実名の「中島」で表記すべきであった。そうしないと1969年1月30日付記述「四回生の長沼さんが中心で」と同一人物と勘違いされる可能性がある。

☞1969年5月30日「朝「怒りを日々の糧に」の中島の文をよむ」

愛知は、第二次佐藤(栄作)第2次改造内閣(1968年11月30日発足)の愛知揆一(1907-1973)外務大臣のことである。当時の日米間の大きな懸案である沖縄返還問題をめぐって、首脳会談の前に愛知外務大臣が訪米して交渉を行うことになっていた。これに対して全共闘系の学生は、日米安保体制の継続と沖縄の米軍基地を恒久化するものだとして反発、羽田空港に向けて訪米阻止闘争を行った。

清バリは、清心館バリケードのことである。

☞清心館

朝は、5月29日(木)朝のことである。

朝は、5月29日(木)朝のことである。栗原達男・中島誠『怒りを日々の糧に─学生闘争の記録・栗原達男写真報告』(冬樹社、1969年)は、東大闘争と日大闘争に関する写真集である。当時580円。中島は、中島誠のことである。

「大学という名の経営体のなかで、学生の過半数に及ぶ何万人もが、大学=経営者の希望する、企業社会への人材=労働力供給事業そのものに疑問を抱き始めたとしたら、大学はいったいどうしたらよいのか。特に私立大学の場合、国家による評価の基準は、主として第三次産業への若年労働力の回転率良き大量の、しかも年々一定の量的安定性を保持する供給場という価値によって決定される」(中島誠「歴史の断章に起つ〝終りなき闘い〟─学生闘争の主題は、人々の日常に浸透する─」栗原達男・中島誠『怒りを日々の糧に─学生闘争の記録・栗原達男写真報告』(冬樹社、1969年))。

☞1969年5月29日「まさしく長沼がいうように」

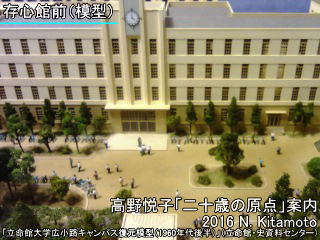

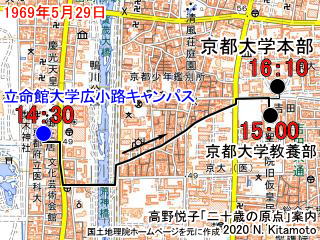

立命館大全共闘が間借りしている京都大学教養部(京大Cバリ)で準備してから、広小路キャンパスに向った。立命集会は存心館前で開かれた。

29日午後4時すぎから京都大学本部時計台前で、愛知外相訪米阻止・全京都労学総決起集会に向けた京大全共闘の集会が行われ、立命館大全共闘も参加、代表が決意表明を行った。

京大本部からデモで京都市東山区円山町の円山公園に向おうとしたが、申請の不手際で、デモ隊は隊列を解いた形で、東大路通を通って円山公園に向った。

愛知外相訪米阻止・全京都労学総決起集会が、29日午後6時すぎから円山公園で開かれ、反戦青年委員会の労働者や京大全共闘、同志社大学学友会、立命館大全共闘の学生などが参加した。

集会は、畑鉄工所の労働争議や文英堂の処分撤回闘争の労働者による決意表明で始まった。

京都市の製薬用機械メーカー・畑鉄工所では、1969年度の賃金交渉をめぐる春闘で全国金属労働組合(全金)傘下の組合側のストライキ戦術に対して、4月22日に会社側は「団交中に外で安保反対等のシュプレヒコールをしないよう改めるべき」などとして団体交渉を拒否。

さらに組合59人のうち15人が脱退して同月29日に第二組合を結成、会社側は第二組合との交渉に応じる一方で、(第一)組合に対してロックアウトによる締め出しを行う事態になった。

(第一)組合側は4月30日、京都地裁に対して就労妨害排除と団交再開促進の仮処分申請を行い、地裁は5月1日に団交の速やかな再開を命令したが、就労の妨害排除については5月19日、就労請求権の問題として申請を却下した。

また(第一)組合側は京都府地方労働委員会へ団体交渉促進のあっ旋も申請、4月30日に労使双方に団交再開の勧告が行われたが、団交は再開されていない状況で、労使の対立が強まっていた。

後の国会審議では、会社側のロックアウトについて、「「松木組」の2、30人が組合事務所に泊まっている組合員を便所も水道もないところに軟禁をしてバリケードをつくった」という指摘が出たが、政府は「松木組が従業員を監禁、軟禁したとかについて、事実を把握していないので、その点に関してはよくわからない」と答えている(第61回国会参議院社会労働委員会1969年6月26日議事録参考)。

「シグマベスト」シリーズで知られる京都市の教育図書出版社・文英堂では1969年3月27日、京都大学での学生運動に参加し機動隊立ち入りの際に逮捕された男性社員に対して「就業規則に違反し、会社に迷惑をかけた」として減給及びけん責の処分を行った。

これに対して男性社員は、処分は反戦青年委員会のメンバーとして京都大学の学生運動に参加したことや共産党主導の文英堂労組を批判したことで会社にとって都合の悪い存在だとして行われたものであるとして、処分を拒否するとともに、同僚などと「文英堂処分撤回共闘会議」を結成して抵抗した。

「反戦」は反戦青年委員会のメンバーのことを略している。

反帝全学連は、三波全学連の流れを組む新左翼各派のうち中核派以外の連合体であり、中心は社学同だった。歌手・加藤登紀子の夫、藤本敏夫(1944-2002)が委員長を務めたことでも知られる。

この集会で決意表明したのは反帝全学連の京都府学連からの代表である。

☞1969年2月6日「社学同が入試阻止をもちだす」

☞1969年2月17日「十数人の中核が雨にぬれ意気消沈した様子でデモっており」

プロ学同はプロレタリア学生同盟の略で、全共闘を構成する新左翼各派のうち構造改革派のグループ。

これらの代表は「朝鮮危機の顕在化、それにともなう、ASPACの軍事同盟化への移行、沖縄の核侵略基地化をおこなう第一ステップとして、愛知外相の訪米を佐藤政府はもくろんでおり、それを6月8日の川奈におけるASPAC闘争、大村収容所闘争、6月1日の神戸における出入国管理令粉砕闘争の第一波として闘うことを表明した」(「外相訪米阻止を確認─円山で労学総決起」『京都大学新聞昭和44年6月2日』(京都大学新聞社、1969年))。

現地とは、愛知外務大臣の訪米阻止のための東京・羽田での5月31日朝の現地闘争のことである。

集会では最後に京大全共闘の代表が、学園闘争から政治闘争を闘う部隊の代表としての決意を述べた。

集会は午後7時半すぎに終了した。デモ隊は円山公園を出発し、祇園石段下でジグザグデモをした後、四条通を西に進み、河原町通から南下して、東本願寺前に達した。

京都駅までデモをしたのは、東京・羽田などでの現地闘争に参加する学生を送り出すためである。これら現地闘争に参加する学生は国鉄京都駅から29日夜の夜行急行列車で上京した。

5月29日(木)昼のことである。「今年1月からの立命館闘争は、5月20日の機動隊導入(恒心館封鎖解除)以降、まったくの新たな段階に入ったといえる。それは」「全共闘運動にかかわったほとんどすべての学生に見られるやるかたない無気力、脱力感である」(「立命闘争、運動論への一視点」『立命館学園新聞昭和44年6月23日』(立命館大学新聞社、1969年))。

☞立命館大学広小路キャンパス

前日の五月雨デモのことである。

父母からは、西那須野に戻ってくるよう説得された。

高野悦子は「もうお話しすることはないです」と言い残して、自分から飛び出した。このあと高野悦子は所持金がないために、姉の下宿に再び戻ったが、両親とは再び会っていない。

したがって父・高野三郎と会ったのは5月30日(金)が最後になった。

5月30日17:20東京駅─東海道新幹線(超特急・ひかり39号)─20:11国鉄(現・JR東海)京都駅

那須文学社版の記述。以下、「家族との訣別」に続く。この段落以下は31日(土)の夜に書かれている。